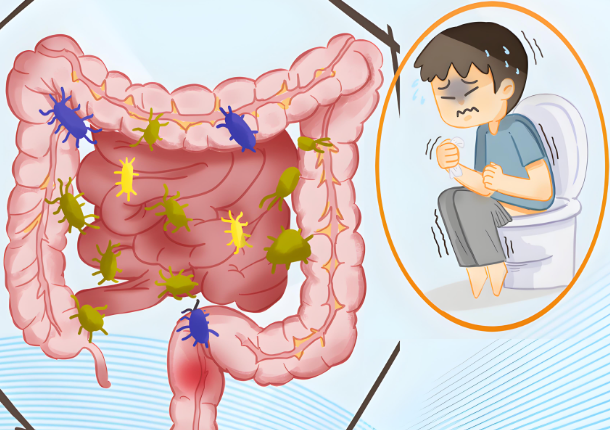

肠炎是一种常见的消化系统疾病,病因多样,包括细菌、病毒、寄生虫感染及免疫异常等,肠炎患者因肠道屏障功能受损,肠内容物易带有大量致病微生物,存在较高的传播风险,避免交叉感染对控制疾病传播、保护患者及公众健康具有重要意义。

一、肠炎交叉感染的途径

肠炎病原体主要通过粪口途径传播,病原体可存在于患者的粪便、呕吐物、手部、餐具、环境表面及医疗器械等,交叉感染通常发生于以下几种情况:

①、患者自身手部不洁,触摸口鼻及周围环境,导致病原体扩散。

②、医护人员操作不当,未严格遵守无菌及手卫生规范。

③、共用卫生设施和生活用品,导致病原体传播。

④、环境清洁不到位,病原体残留于门把手、床栏杆等高频接触表面。

二、患者及家庭成员的防护措施

加强手卫生

手是传播病原体的主要媒介,患者及其照护者应养成勤洗手的习惯,特别是在如厕后、换尿布前后、餐前便后等关键时刻,洗手应使用流动水和肥皂,充分揉搓至少20秒,必要时使用含酒精的免洗手消毒剂。

专用生活用品

患者应使用专用毛巾、餐具、衣物等,避免与他人混用,餐具应高温消毒或用洗碗机彻底清洁,防止病原体残留。

规范排泄物处理

患者排泄物具有较强的传染性,应及时清理并正确处理粪便和呕吐物,使用密闭垃圾袋妥善处置,避免污染环境,清洁过程中佩戴手套,使用含氯消毒剂进行消毒。

环境消毒

保持患者居住环境的清洁卫生是防止交叉感染的重要环节,应定期对厕所、地面、家具、门把手等高频接触表面进行消毒,选择合适浓度的消毒剂,确保灭菌效果。

三、医疗机构中的防控措施

严格手卫生执行

医护人员应严格执行手卫生规范,在接触患者前后、处理污染物后及时洗手或消毒,培训和监督机制应加强,提升遵守率。

隔离管理

对肠炎患者应实行合理的隔离措施,避免与其他患者交叉接触,根据感染严重程度和病原体类型,可采取单人病房或隔离病区管理。

医疗器械消毒

使用的医疗器械如导尿管、内窥镜等应严格消毒或一次性使用,防止病原体通过医疗操作传播。

工作人员防护

医护人员应穿戴合适的防护装备,如手套、口罩、防护服,特别在处理排泄物和进行清洁消毒时,减少暴露风险。

四、社区和公共场所的防控建议

公共卫生宣传

加强肠炎相关的健康教育,提高公众的疾病防范意识,普及正确的手卫生、食品安全及环境卫生知识。

公共设施卫生管理

公共厕所、餐饮场所应加强清洁消毒工作,保持通风良好,定期检查水质和食品安全,防止病原体传播。

合理饮食和个人卫生

倡导健康饮食习惯,避免食用未经充分加热或受污染的食物,个人卫生意识的提升,有助于减少感染风险。

五、特殊人群的注意事项

老年人、儿童及免疫功能低下者是肠炎交叉感染的高风险群体,对这些人群应提供更细致的护理和防护措施,防止感染扩散。

六、总结

肠炎患者避免交叉感染需要患者、家庭、医疗机构及社会多方协同努力,加强手卫生、规范排泄物处理、环境消毒及合理隔离管理,是控制交叉感染的关键措施,医疗机构应强化培训和监督,社区应推广健康知识,形成良好的防控氛围,通过科学有效的防控策略,能够显著降低肠炎的传播风险,保障患者和公众的健康安全。

肛肠科疾病温馨提示:肠炎患者及其照护者应高度重视交叉感染的预防,严格落实各项防护措施,保持良好个人和环境卫生,如有相关症状或疑问,应及时就医诊治,避免病情加重及传播。