肠炎是一种常见的消化系统疾病,主要表现为肠道黏膜的炎症反应,患者可能出现腹痛、腹泻、腹胀及消化不良等症状,肠炎的病情变化复杂多样,及时有效地监测病情对于指导治疗方案调整、预防并发症及提高生活质量具有重要意义,本文结合临床实践和zui新研究成果,系统介绍肠炎患者如何科学监测病情变化。

一、肠炎的病情特点及监测意义

肠炎包括感染性肠炎、溃疡性结肠炎、克罗恩病等多种类型,病程可呈现急性或慢性波动状态,病情监测有助于及时掌握炎症活动程度、评估治疗效果和发现潜在并发症,从而为个体化治疗提供依据,肠炎患者监测内容应涵盖临床症状、实验室指标、影像学检查及内镜检查等多个方面。

二、临床症状的动态观察

临床症状是zui直观的病情反映,患者及医务人员应重点关注:

腹痛:注意疼痛的部位、性质及持续时间,剧烈或持续性疼痛可能提示炎症加重或并发症如肠穿孔、肠梗阻。

腹泻情况:记录排便次数、性状(黏液脓血便提示活动期炎症),是否伴有急迫感及夜间腹泻,变化反映病情波动。

体重变化:持续体重减轻可能提示营养吸收障碍或慢性炎症活跃。

全身症状:如发热、乏力、贫血等,也反映炎症的全身影响。

患者应建立症状日记,定期记录以上内容,有助于医师评估疾病进展。

三、实验室检查指标的监测

实验室检查为客观评价炎症状态提供依据,主要指标包括:

血常规:白细胞计数和分类可反映炎症反应,活动期通常白细胞增多;贫血提示慢性炎症或营养不良。

炎症标志物:C反应蛋白(CRP)和红细胞沉降率(ESR)常用于炎症活动监测,数值升高提示炎症活跃。

肠道特异性标志物:如粪便钙卫蛋白(fecal calprotectin)及粪便乳铁蛋白,能够敏感反映肠道炎症状态,便于非侵入性监测。

营养指标:血清白蛋白、铁、维生素水平评估营养状态,反映慢性肠炎对吸收功能的影响。

定期检测上述指标,有助于动态掌握炎症活动及调整治疗方案。

四、影像学检查的辅助作用

影像学检查为了解肠道结构变化和并发症提供直观资料,主要包括:

腹部超声:非侵入性检查,可初步评估肠壁增厚及周围淋巴结肿大。

CT及MRI肠道成像:提供详细的肠壁结构、肠腔狭窄及瘘管形成等信息,尤其适用于复杂病例。

钡剂造影:评估肠腔形态改变,辅助诊断狭窄及瘘管。

定期影像学检查辅助判断病情变化,尤其适用于症状复杂或伴有并发症风险的患者。

五、内镜检查及活检

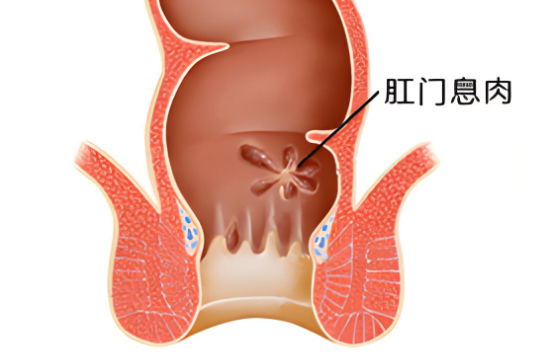

内镜检查是肠炎诊断和病情评估的“金标准”,通过直接观察肠道黏膜,明确炎症范围和严重程度。

肠镜检查:监测炎症分布、黏膜损伤情况及愈合状态。

活检病理:为鉴别炎症类型、评估组织损伤及排除肠癌提供依据。

内镜检查适用于病情难以判断或治疗调整时,但因其侵入性,需合理安排检查间隔。

六、生活方式与自我监测

患者应关注自身生活习惯和病情变化,建立良好生活规律:

饮食管理:避免刺激性食物,保持营养均衡,记录食物摄入与症状关系。

体重及排便规律:每日测量体重,记录排便次数和性状,有助于早期发现异常。

心理状态:注意情绪变化,心理压力可能影响疾病进展,必要时寻求心理支持。

定期与医生沟通,反馈自我监测数据,有利于调整治疗计划。

七、综合评估与个体化监测方案

肠炎病情复杂,监测应结合患者具体情况,制定个体化方案,根据病情轻重及治疗阶段,合理安排检查频率和项目,如炎症缓解期减少侵入性检查,活动期加强症状及生化指标监测。

医生应指导患者识别危险信号,如持续高热、剧烈腹痛、大量便血等,提示需紧急就诊。

肛肠科疾病温馨提示

肠炎患者应重视病情的动态监测,结合临床症状、实验室指标、影像学及内镜检查,全面评估疾病状态,科学合理的监测方案有助于及时调整治疗,预防并发症,提高生活质量,患者需积极配合医师,规范记录症状变化,保持良好生活习惯,减少诱发因素,如出现病情加重迹象,应及时寻求专业医疗帮助,避免延误治疗,通过多维度的监测,肠炎患者能够实现更为精准和有效的疾病管理。