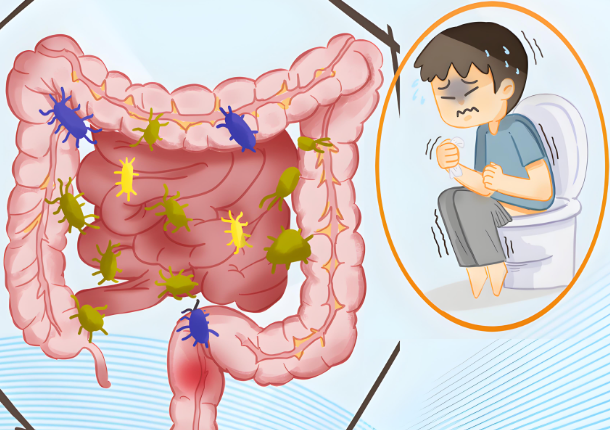

肠炎是一种常见的消化系统疾病,表现为肠道炎症,可由感染、自身免疫反应、药物或其他因素引起,肠炎患者常伴随乏力症状,影响生活质量,乏力表现为体力和精神状态的下降,可能与营养吸收障碍、炎症反应及心理因素相关,针对肠炎患者的乏力症状,采取综合措施进行改善具有重要意义。

一、乏力产生的病理机制

肠炎导致的乏力主要源于以下几个方面:

营养不良与吸收障碍

肠道炎症损害黏膜结构,影响营养物质尤其是蛋白质、维生素和矿物质的吸收,导致能量供应不足,造成身体乏力。

慢性炎症反应

炎症过程中释放的多种细胞因子(如肿瘤坏死因子α、白细胞介素等)不仅影响肠道,也作用于中枢神经系统,诱发全身性疲劳感。

贫血

肠炎患者因出血、吸收障碍及慢性疾病状态,易出现铁缺乏性贫血,贫血本身是导致乏力的重要因素。

心理因素

慢性疾病状态下,患者可能出现焦虑、抑郁,进而加重乏力感。

二、改善乏力的营养干预

合理膳食结构是改善乏力的基础,重点在于提高营养吸收和能量供应:

增加高质量蛋白质摄入

适量摄入瘦肉、鱼、蛋、奶制品和豆制品,促进组织修复和免疫功能提升。

补充维生素和矿物质

维生素B族、维生素C和铁元素对能量代谢和红细胞生成至关重要,尤其注意补铁以预防贫血。

适当增加膳食纤维

有助于调节肠道菌群,促进肠道功能恢复,但需根据病情调整纤维类型和摄入量,避免加重腹泻。

分餐少量多餐

减轻肠道负担,提高营养吸收效率。

保持水分平衡

肠炎患者常有腹泻,需及时补充水电解质,预防脱水引起的乏力。

三、药物治疗与辅助措施

针对肠炎及其引起的乏力,合理药物治疗同样重要:

抗炎治疗

控制肠道炎症,减少炎症介质释放,缓解全身性疲劳。

补铁和促造血治疗

针对贫血患者,应及时补充铁剂,必要时联合维生素B12和叶酸,改善贫血状态。

益生菌应用

恢复肠道菌群平衡,促进肠道功能恢复,间接缓解乏力。

心理干预

针对焦虑抑郁情绪,结合心理疏导和必要的药物治疗,有助于减轻精神性疲劳。

四、生活方式调整

改善乏力不仅依赖医学手段,健康的生活方式同样发挥关键作用:

baozheng充足睡眠

充足睡眠有助于身体恢复和免疫功能提升,减少疲劳感。

适量运动

适度有氧运动如散步、瑜伽,有助于增强体力和精神状态,但应避免过度疲劳。

减轻心理压力

通过放松训练、冥想或与他人交流,减轻心理负担,改善心理状态。

戒烟限酒

烟酒对肠道黏膜有刺激作用,易加重病情和乏力症状。

五、特殊人群的注意事项

部分肠炎患者如老年人、孕妇或合并其他慢性疾病者,改善乏力的策略需个体化:

①、老年患者需注意多种营养素缺乏及肌肉萎缩,增加高蛋白摄入和适当康复训练。

②、孕妇应在医生指导下调整饮食和药物,baozheng母婴营养需求。

③、合并糖尿病等疾病患者,需综合管理,避免病情交叉影响。

六、定期监测与随访

对肠炎患者乏力的改善效果应通过定期监测评价:

①、体重、血常规、铁代谢指标等反映营养和贫血状况。

②、疲劳程度通过患者自评量表进行评估。

③、根据监测结果调整营养方案和治疗计划。

肛肠科疾病温馨提示: 肠炎患者乏力主要由营养吸收障碍、炎症反应和贫血引起,通过合理膳食调整、药物治疗和生活方式改变,可以有效缓解乏力症状,注重心理健康和定期监测,有助于促进整体恢复,患者应在医生指导下进行综合管理,防止病情加重,提升生活质量。