肛裂与痔疮是临床常见的肛肠疾病,因其症状部分相似,常被患者混淆,正确鉴别肛裂与痔疮,对于制定合理治疗方案和改善患者生活质量具有重要意义,本文将从病因、临床表现、体征、辅助检查及治疗原则等方面,详细阐述肛裂与痔疮的鉴别要点。

一、病因及发病机制

肛裂是指肛管皮肤及黏膜的纵行裂口,多因排便时硬便机械性损伤或肛门括约肌痉挛导致局部血流不足引起,其病理基础是局部黏膜受损及局部血循环障碍。

痔疮则是肛管下端及直肠末端静脉丛发生充血、扩张、结缔组织松弛及黏膜下血管丛形成血管团块的慢性疾病,痔疮多与长期便秘、腹压增加、妊娠及久坐等因素相关。

二、临床表现的区别

疼痛感

肛裂的疼痛多为排便时剧烈刺痛,排便后疼痛可持续数小时,因裂口刺激肛门括约肌痉挛而加重,此疼痛常使患者产生排便恐惧感,导致排便困难。

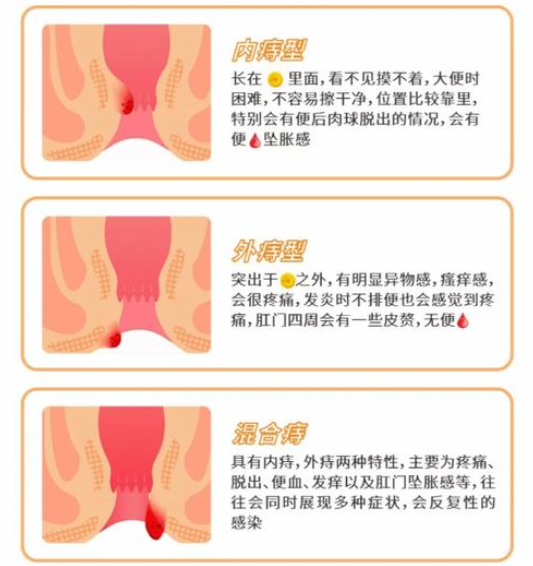

痔疮患者的疼痛一般较轻微,除非发生血栓形成或炎症,尤其内痔通常无明显疼痛,外痔血栓形成时可出现剧烈疼痛。

出血特点

肛裂的出血表现为排便时鲜红色少量点滴状血液,常滴于马桶水面或纸上,血量较少。

痔疮出血较为明显,鲜红色血液量可多,常见滴血、喷射状,血色鲜亮,伴随排便,无疼痛时尤为典型。

肛门异常感觉

肛裂患者常有肛门异物感或紧缩感,部分患者排便后有灼热或刺痛感。

痔疮患者可能感觉肛门坠胀、异物感,尤其内痔脱出时,伴有肛门湿润或分泌物增多。

三、肛门体征的鉴别

肛门裂口

肛裂一般位于肛管后正中或前正中线,表现为纵向裂口,边缘可见白色纤维条索样增生或痉挛带,慢性肛裂伴有皮赘或肛乳头肥大。

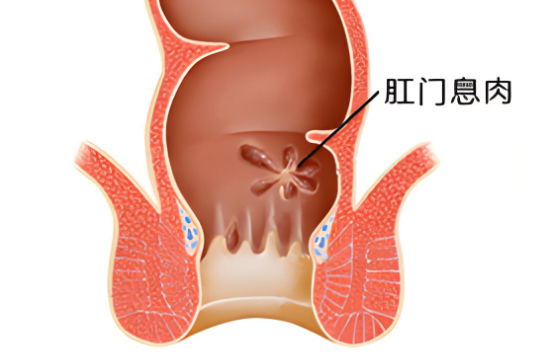

痔核

内痔位于齿状线以上,颜色偏暗红或紫红,排便时脱出肛门外,早期可自行还纳,晚期需手推或无法还纳,外痔多位于齿状线以下,颜色暗红,边界清楚,触痛明显,尤其血栓性外痔表现为肿块。

肛门括约肌

肛裂患者肛门括约肌张力增高,指诊时感觉紧缩明显,痔疮患者括约肌张力正常或轻度改变。

四、辅助检查

肛门镜检查对鉴别肛裂与痔疮具有重要意义,肛裂表现为肛管皮肤裂口,伴有局部炎症和瘢痕形成,痔疮则显示静脉丛膨出,内痔可见粘膜下充血肿胀。

必要时,可进行肛门超声检查评估痔核大小及肛门括约肌功能。

五、治疗原则的差异

肛裂治疗主要强调缓解疼痛、促进裂口愈合及解除括约肌痉挛,保守治疗包括高纤维饮食、温水坐浴、局部药物(如硝酸甘油软膏、钙通道阻滞剂)缓解括约肌痉挛,慢性肛裂或药物治疗无效者考虑手术治疗,如肛裂切除及括约肌内侧部分切开术。

痔疮治疗依据病情轻重分为保守和手术,保守治疗包括调整饮食、保持大便通畅、局部药物治疗及栓剂,中重度痔疮可采用注射疗法、橡皮圈结扎、激光或手术切除,血栓性外痔多需切开引流或切除。

六、鉴别诊断的临床意义

准确区分肛裂与痔疮,有助于避免误诊及延误治疗,例如,将肛裂误诊为痔疮可能导致局部用药无效,病情加重,反之,将痔疮误诊为肛裂,则可能错失适合痔疮的治疗时机。

肛肠科疾病温馨提示:

1、排便习惯的养成至关重要,保持大便软硬适中,避免用力排便。

2、肛门局部卫生需注意,避免局部感染和刺激。

3、出现肛门疼痛、出血等症状应及时就医,避免病情加重。

4、坚持规范治疗,切勿自行盲目用药或拖延治疗。

综上所述,肛裂与痔疮在病因、症状、体征及治疗上均存在明显差异,通过详细病史询问、规范体格检查及必要辅助检查,能够有效实现二者的鉴别,为临床诊治提供可靠依据。