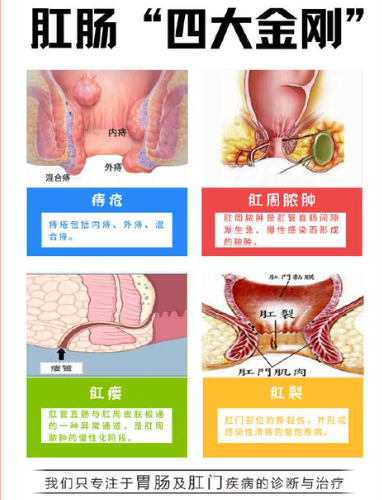

肛裂是一种常见的肛门疾病,主要表现为肛门部位的疼痛和出血,给患者生活质量带来较大影响,其病因主要与肛门局部的机械性损伤和肛管括约肌功能异常有关,药物治疗作为肛裂管理的重要组成部分,已经被广泛应用于临床实践中,尤其适用于急性肛裂及部分慢性肛裂患者,本文将系统阐述肛裂的药物治疗方法及其机制,探讨其临床应用价值。

一、肛裂的病理机制及药物治疗的理论基础

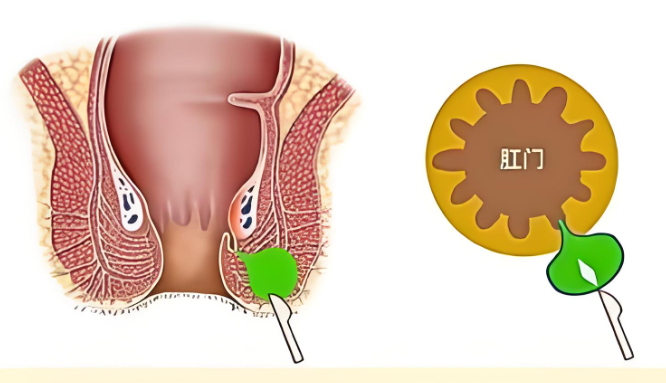

肛裂多因排便时硬便或肛门外伤引起肛管粘膜和皮肤裂开,造成局部疼痛和出血,肛门括约肌收缩导致局部血流减少,使裂口难以愈合,慢性肛裂还可能形成硬化的裂口边缘,进一步影响愈合过程。

药物治疗的核心目标在于缓解括约肌痉挛,改善局部血液循环,促进裂口愈合,通过降低括约肌的压力和促进局部血流,有助于减轻疼痛及加快创面修复。

二、常用药物类型及作用机制

局部硝酸甘油制剂

硝酸甘油能释放一氧化氮,诱导肛门括约肌平滑肌松弛,减少括约肌的高张力,增加局部血流,临床研究表明,使用硝酸甘油膏可有效缓解疼痛,促进肛裂愈合,治疗过程中需注意可能出现的头痛等副作用,通常轻微且可耐受。

钙通道阻滞剂(如地尔硫卓、硝苯地平)

这些药物通过阻断钙离子进入平滑肌细胞,达到肌肉松弛效果,类似于硝酸甘油的作用,钙通道阻滞剂局部应用时副作用较少,患者依从性较高,也被认为是肛裂药物治疗的有效选择。

局部麻醉剂

利多卡因等局部麻醉剂常用于缓解肛裂引起的剧烈疼痛,改善排便时的不适感,它们多作为辅助治疗手段,与其他药物联合使用,帮助患者度过急性疼痛期。

抗炎药物与修复促进剂

部分药物含有消炎成分或促进组织修复的成分,如维生素类制剂、银离子制剂等,能辅助控制局部炎症,促进裂口愈合,但单纯依靠抗炎药物难以解决括约肌痉挛问题,常需联合使用。

其他药物

近年研究探索包括肉毒素局部注射以降低括约肌张力,但此方法多用于难治性慢性肛裂,属于微创介入治疗范畴,非传统药物治疗。

三、药物治疗的临床应用和疗效评估

药物治疗多适用于急性肛裂及部分无明显硬化或纤维化的慢性肛裂患者,急性期通过药物缓解疼痛、减少括约肌痉挛,配合软化大便、改善排便习惯,裂口通常能在数周内愈合。

在慢性肛裂病例中,药物治疗的成功率相对较低,因慢性期裂口边缘硬化,单纯药物难以完全促进裂口闭合,此时药物治疗主要用于缓解症状及术前准备,减少术后复发风险。

疗效评价主要依赖患者症状改善、裂口肉眼检查及复诊随访,疼痛缓解通常较快,愈合时间受裂口深浅、患者年龄、生活习惯等因素影响较大。

四、药物治疗的注意事项和局限性

药物副作用

局部硝酸甘油常见副作用为头痛,少数患者可能出现低血压反应;钙通道阻滞剂局部使用时较少全身副作用,但个别患者可能有皮肤刺激感。

治疗依从性

药物需持续按时外用,一般推荐使用6~8周,部分患者因副作用或用药不便可能影响疗效。

适应症范围

药物治疗主要针对急性期或无明显纤维化的肛裂,慢性且伴有明显肛门括约肌结构改变者,药物效果有限,需考虑其他治疗手段。

联合治疗必要性

药物治疗应结合改善排便习惯、饮食调整和局部护理,以提高zhiyu率,防止复发。

五、未来药物治疗的发展方向

随着对肛裂病理机制理解的深入,未来药物治疗可能朝向更加精准的括约肌功能调控和创面微环境改善方向发展,新型药物及缓释制剂的开发,有望减少副作用,提升患者依从性。

此外,生物技术和基因工程在促进组织修复领域的应用,也为肛裂药物治疗提供了新的研究方向,通过调节局部炎症反应和促进细胞再生,药物或将实现更高效的治疗效果。

肛裂药物治疗在临床中具有重要地位,尤其是在急性肛裂患者中能够有效缓解症状并促进裂口愈合,合理选择药物种类,注意副作用和治疗依从性,配合综合治疗措施,能够提高治疗效果,未来药物治疗的创新将进一步优化肛裂管理,改善患者生活质量。

肛肠科疾病温馨提示:肛裂患者应注重保持大便通畅,避免用力排便,积极配合医生进行药物治疗及生活方式调整,定期复诊以防止病情加重,若症状持续或加重,应及时就医,避免延误治疗。