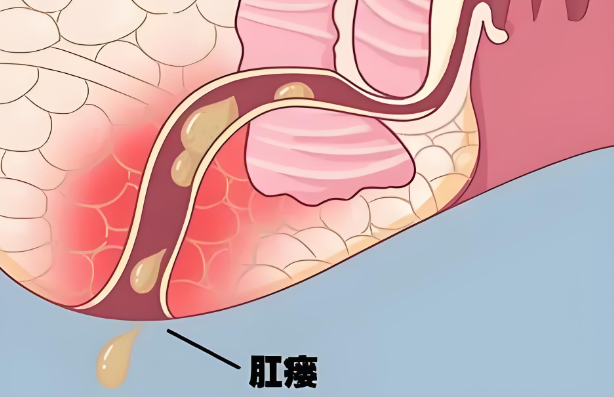

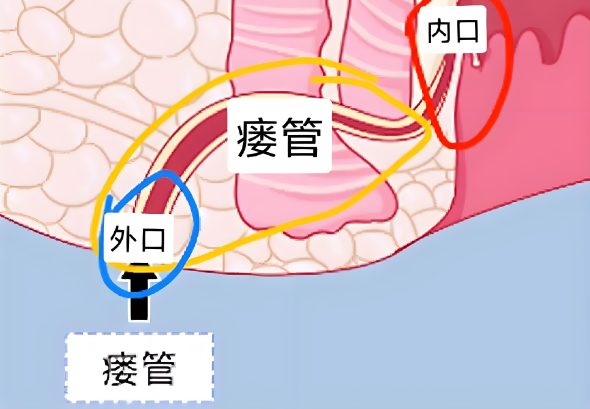

肛瘘是肛肠科常见疾病之一,通常因肛腺感染引发,形成瘘管后需要手术干预,肛瘘术后伤口处于特殊解剖位置,湿度高、摩擦多,易导致愈合异常,其中疤痕增生是较为常见且影响患者生活质量的并发症之一,有效预防疤痕增生对于促进创面正常愈合、减轻术后不适及提高术后满意度具有重要意义,本文就肛瘘手术后疤痕增生的预防进行探讨,结合相关文献与临床经验,提出科学合理的干预措施。

一、疤痕增生的机制与影响因素

疤痕增生主要是由于创伤修复过程中纤维母细胞过度增殖,胶原蛋白沉积过多,进而形成增厚、坚硬、突出皮肤表面的瘢痕组织,其发生常与个体体质、伤口部位、感染控制、术后护理等多重因素相关。

1. 个体因素:疤痕体质个体更易形成增生性瘢痕或瘢痕疙瘩,青壮年群体因新陈代谢活跃,亦为高风险人群。

2. 伤口因素:肛周皮肤为湿润区域,术后若清洁不当易导致感染、组织坏死,进而引起慢性炎症反应,促使瘢痕组织异常增生。

3. 术中处理:手术操作不当,如切口张力过大、缝合过紧,亦可诱发疤痕增生。

4. 术后护理:如未按规范进行坐浴、换药,或过早剧烈活动牵拉切口,均可能造成伤口愈合不良。

二、术后早期干预策略

术后早期即为预防疤痕增生的关键时期,科学的护理措施有助于控制炎症、促进组织正常重建。

1. 控制感染:术后定期坐浴(如温水高锰酸钾坐浴),保持肛周清洁,减少细菌滋生;规范使用抗生素治疗感染,有效降低创面长期炎症风险。

2. 合理引流:肛瘘手术后常留置引流条以利于引流瘘道内渗出物,避免积液导致感染;应定期评估引流效果,避免引流不畅加重创口负担。

3. 减少张力:术后应避免长时间坐立、剧烈运动,减少对伤口的牵拉应力,利于瘢痕组织有序排列与收缩。

4. 促进组织修复:适当补充蛋白质、维生素C与锌等营养物质,增强创面修复能力,改善瘢痕结构。

三、中后期护理与防疤措施

在创面表皮愈合后,进入瘢痕重塑期,此阶段采取针对性护理可有效抑制过度增生。

1. 外用药物辅助治疗:常规推荐使用硅凝胶、硅酮贴片类产品,能调节局部湿度与氧气浓度,抑制成纤维细胞异常增生,另可酌情使用含肝素、透明质酸等制剂,有助于改善血流,软化瘢痕。

2. 物理治疗干预:可采用低能量激光、超声波、负压疗法等物理手段,调节局部微环境,降低疤痕形成风险。

3. 维持局部湿润:肛门部位较干或反复摩擦时,疤痕易变硬、收缩,应避免使用刺激性清洁产品,并可使用保湿软膏,减少干裂。

4. 穿着透气衣物:术后应选择棉质、宽松内裤,减少对创口部位的摩擦,避免外界刺激诱发瘢痕加重。

四、心理干预与患者依从性管理

术后恢复期长、排便疼痛及复诊频繁等因素,常影响患者依从性,进而影响疤痕管理效果。

1. 增强健康教育:术前术后应给予患者充分解释,强调规范护理对于预防疤痕增生的重要性,提升主动配合度。

2. 缓解焦虑情绪:心理压力会影响伤口愈合,应及时识别患者情绪波动,必要时给予心理干预。

3. 个体化随访计划:根据患者恢复进程设立随访频率与护理计划,适时调整干预措施,提升管理效果。

五、需引起关注的特殊情况

1. 疤痕增生合并瘙痒或疼痛者,应警惕局部炎性反应复燃,需行局部消炎治疗,并排除瘘管复发可能。

2. 疤痕明显挛缩、影响肛门功能时,可能需进一步手术修复干预。

3. 疤痕体质患者,术前应与医生充分沟通,术后更需规范化、长期跟踪管理。

肛肠科疾病温馨提示:

肛瘘术后护理的关键不仅在于伤口愈合,更在于防范可能发生的瘢痕增生,通过术中精细操作、术后规范护理、个体化管理与合理干预,能够显著降低疤痕增生的发生率,改善患者术后体验与生活质量,建议患者术后定期复查,发现异常及时就医干预,切勿自行停止用药或中断护理流程,对于体质特殊者,可提前咨询专业医生,制定科学的个性化治疗及康复方案,以期获得更佳的术后恢复效果。