痔疮是肛肠科常见病之一,主要表现为便血、脱出、疼痛等症状,严重影响患者生活质量,对于以出血为主的痔疮患者而言,止血治疗成为缓解症状、控制病情的重要手段之一,但在使用止血药时,是否适用于痔疮这一具体疾病情境,仍需从疾病机制、止血药分类、用药风险及合理用法等角度进行系统分析。

痔疮的病因与出血机制

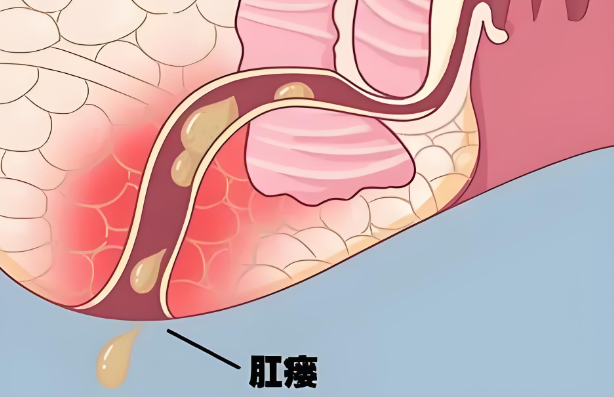

痔疮根据病理位置分为内痔、外痔及混合痔,其形成与肛门局部静脉丛扩张、静脉回流障碍、组织支持结构退化密切相关,内痔以出血为主要表现,尤其是早期阶段常表现为无痛性鲜红色便血,出血机制多因排便用力导致痔核表面黏膜破裂或黏膜下血管破裂,部分患者存在血管壁脆弱、局部高压或炎症反应,进一步加重出血程度,因此,对于出血明显的痔疮患者,适当采用止血药有助于症状控制和病程缓解。

止血药的分类与作用机制

目前临床常用止血药主要分为以下几类:

局部止血药:如凝血酶、肾上腺素棉、明胶海绵、氧化纤维素等,该类药物通过物理覆盖或收缩血管等方式,迅速发挥局部止血作用。

全身止血药:包括氨甲环酸(止血芳酸)、维生素K类、酚磺乙胺(止血敏)等,主要通过增强凝血功能或改善毛细血管通透性,从而减少出血。

中药止血制剂:如云南白药、三七制剂、槐角丸等,具有yiding的活血化瘀、收敛止血功能,部分药物在痔疮治疗中被广泛应用。

痔疮患者使用止血药的适应证与风险评估

在明确痔疮为出血来源后,依据出血量、频率、患者基础疾病及病程阶段,可考虑使用止血药辅助治疗。

适应证包括:

①、内痔早期以便血为唯一症状,无明显脱垂;

②、混合痔术后恢复期,出血未明显缓解;

③、因便血导致轻度贫血或血红蛋白下降者;

④、排除直肠、结肠肿瘤等其他出血性疾病。

但需警惕以下用药风险:

掩盖病情:止血药的使用可能掩盖严重的肛肠病变,尤其是早期直肠癌也可表现为便血,需进行肠镜等检查明确诊断;

局部感染风险:局部应用止血制剂如操作不规范,可能导致肛门周围感染;

血栓风险:系统性止血药如氨甲环酸等在凝血功能正常者使用,存在加重血液高凝状态的可能,需慎用于有心脑血管病史的患者;

药物过敏反应:某些止血药含动物源成分或植物提取物,可能诱发过敏反应,使用前应评估既往病史。

合理使用止血药的策略与建议

为实现止血效果的同时,保障患者安全,应根据以下原则指导临床用药:

优先明确出血性质:所有便血患者应首先进行肛门直肠指检、肛镜检查,必要时行结肠镜检查,明确为痔疮引起的出血方可使用止血药。

结合病情选择用药方式:

轻度便血患者可外用痔疮栓剂或含局部止血成分的软膏,如马应龙痔疮膏、痔速宁栓等;

中重度出血或合并贫血者,在排除其他出血病因的前提下,可联合使用系统性止血药,必要时住院观察治疗;

术后渗血或创面出血可考虑局部使用明胶海绵、止血棉等材料填塞止血。

中西药联合应用需权衡利弊:中成药在缓解痔疮出血方面具有yiding优势,但使用过程中需关注成分重复、药效重叠和相互作用问题,避免不必要的多重用药。

强调饮食调理和排便习惯改善:单纯依赖止血药无法从根本缓解痔疮病因,建议患者多饮水、摄入高纤维饮食,避免辛辣刺激食物,保持大便通畅,减少排便用力。

定期复查评估疗效与安全性:在用药过程中,建议每7~10天评估一次止血效果,检查血常规指标,并观察是否出现药物不良反应,必要时调整治疗方案。

肛肠科疾病温馨提示:

止血药作为痔疮辅助治疗手段,在明确病因、合理评估风险的前提下可酌情使用,尤其对于以便血为主的早期内痔患者具有较好缓解作用,然而,其不能替代规范治疗,对于反复出血、脱垂严重或合并贫血的患者,应及时就医,考虑结扎、注射、外剥内扎等微创或手术手段,治疗痔疮应注重综合管理,包括药物治疗、生活方式干预和手术干预相结合,才能有效提升疗效,减少复发,改善患者生活质量。