痔疮会引起肛瘘吗?这一问题在肛肠科临床实践中具有较高的关注度,痔疮和肛瘘均属于常见的肛肠疾病,但两者的发病机制和病理表现有所不同,本文旨在探讨痔疮与肛瘘之间的关系,分析痔疮是否会导致肛瘘的发生,并结合zui新的临床研究和病例资料,为临床诊疗提供参考。

痔疮是一种由于肛管和直肠下端静脉丛扩张、曲张形成的疾病,主要表现为肛门部位的出血、疼痛、肿物脱出等症状,其发病原因多与长期便秘、腹压增加、久坐不动以及遗传因素相关,痔疮主要分为内痔、外痔和混合痔三种类型,病理上主要表现为血管结构异常和局部组织的充血、水肿。

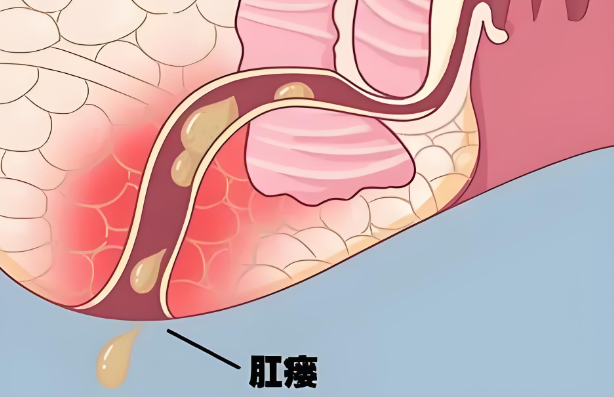

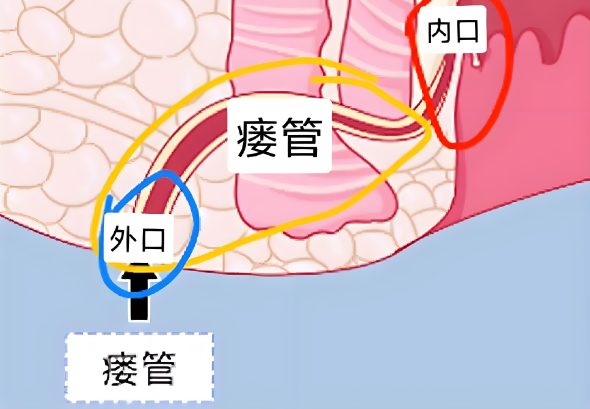

肛瘘则是肛门腺感染引起的化脓性炎症,形成肛管与肛周皮肤之间异常通道的疾病,肛瘘的形成过程通常起始于肛门内侧的感染性肛腺炎,继而穿破肛管括约肌,形成瘘管,肛瘘主要表现为肛门周围反复出现脓肿、瘙痒、渗液和疼痛。

从病理机制来看,痔疮主要是静脉曲张和血流动力学异常导致的局部血管病变,而肛瘘是由于感染和炎症反应引起的组织破坏和瘘道形成,两者的发病机制存在明显差异,因此痔疮本身并非肛瘘的直接原因。

然而,临床上常常观察到部分患者同时患有痔疮和肛瘘,甚至有观点认为痔疮的存在可能增加肛瘘的风险,这一关联主要基于以下几点考虑:

局部炎症反应增强

痔疮患者肛门部位血液循环异常,局部组织水肿充血,易引发轻微的炎症反应,如果伴有外伤或不当清洁,可能诱发局部细菌感染,形成肛周脓肿,进而发展为肛瘘。

痔疮合并肛裂或外伤

痔疮患者因排便困难或不当排便姿势,肛门部皮肤及黏膜易受损,形成肛裂或小的裂口,这些裂口成为细菌侵入的通道,增加感染风险,促使肛瘘的发生。

免疫功能影响

慢性炎症状态下,局部免疫反应可能受到抑制,细菌容易繁殖,加重肛周感染,导致瘘管形成。

尽管存在上述关联因素,目前临床研究和病理学证据并未证明痔疮是肛瘘的直接致病因素,绝大多数肛瘘病例均源自肛门腺感染,与痔疮的血管病变无直接因果关系。

针对痔疮和肛瘘的治疗原则也有所不同,痔疮的治疗包括生活方式调整、药物治疗、手术切除或结扎等,重点在于缓解症状和改善局部血液循环,而肛瘘的治疗则侧重于切除瘘管、清除感染、促进愈合,常需行手术治疗以防止复发和并发症。

综合来看,痔疮与肛瘘虽然可能在临床表现上交叉存在,但其发病机制和病理基础各异,痔疮本身不会直接引起肛瘘,但可能通过诱发局部感染、损伤和炎症加重等间接因素,增加肛瘘发生的风险。

临床医生应准确鉴别两者,避免因误诊延误治疗,针对痔疮患者应注意肛门卫生,预防便秘,避免局部感染,减少肛裂等损伤的发生,降低肛瘘的潜在风险,肛瘘患者则应及早诊断和规范治疗,防止瘘管扩展和复杂化。

近年来,随着肛肠疾病诊断技术的进步,如肛门超声、磁共振成像(MRI)等,对肛瘘的诊断更加准确,同时对痔疮合并肛瘘的识别也更为精细,这些影像学工具帮助临床医生区分痔疮单纯病变和伴有瘘管的复杂病变,制定个体化治疗方案。

此外,预防痔疮和肛瘘的关键在于保持良好的排便习惯和肛门局部卫生,合理饮食、充足纤维摄入、避免久坐久站和适当运动是基础措施,若发现肛门异常症状,应及时就医,接受专业评估和治疗。

综上所述,痔疮本身不会直接引起肛瘘,但在某些条件下,痔疮可能成为肛周感染和炎症的诱发因素,从而间接增加肛瘘发生的可能,临床实践中应结合患者具体情况,综合判断,进行针对性治疗和防护。

肛肠科疾病温馨提示:保持良好生活习惯,注意肛门清洁,及时治疗痔疮和肛裂,避免肛门部位感染扩散,有助于减少肛瘘等复杂肛肠疾病的发生风险,若出现肛门疼痛、渗液、肿胀等症状,建议尽早就诊,进行专业评估和治疗。