便秘是临床上常见的肛肠疾病之一,其发病率较高,对患者生活质量和心理状态均有yiding影响,便秘患者常因排便困难、排便不畅而产生憋便行为,而憋便不仅不利于便秘的缓解,反而会加重肠道功能紊乱,诱发痔疮、肛裂等并发症,因此,避免憋便行为对于便秘患者的日常管理与康复具有重要意义,本文将从便秘的成因出发,分析憋便对身体的危害,并提出有效避免憋便的科学对策。

一、便秘的常见原因及其对排便行为的影响

便秘可分为功能性和器质性两类,其中功能性便秘占多数,其主要成因包括饮食结构不合理、水分摄入不足、生活节奏紧张、久坐缺乏运动、排便习惯不规律及药物因素等。

功能性便秘患者常因排便困难、排便时间延长、排便费力等问题而对排便产生负面心理反应,进而产生回避性行为,如延迟或憋回排便信号,此类行为逐渐会削弱直肠对粪便刺激的敏感性,使正常的排便反射被抑制,进一步形成恶性循环。

二、憋便行为的危害

加重便秘症状:憋便会延长粪便在结肠内的停留时间,使水分被过度吸收,导致粪便干硬,更难排出,增加排便难度。

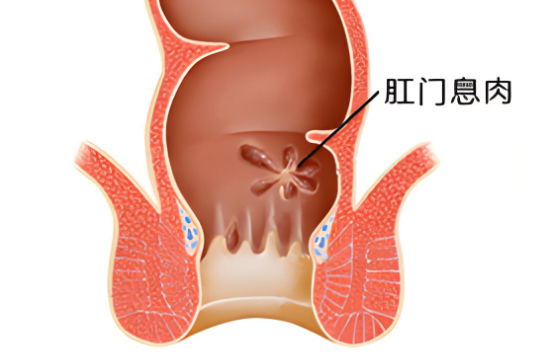

诱发肛肠疾病:长期憋便容易引发痔疮、肛裂、直肠炎等疾病,粪便干硬在排出过程中摩擦肛门,造成黏膜损伤,引起疼痛和出血。

影响盆底肌功能:频繁憋便会干扰盆底肌肉群的协调功能,导致排便反射紊乱,甚至可能引发排便型功能障碍,如排便性出口梗阻。

导致精神心理负担:便秘和憋便带来的身体不适会增加患者的焦虑、紧张和抑郁情绪,进而影响生活质量。

三、避免憋便的科学对策

建立规律的排便习惯

建议患者每天在固定时间排便,尤其在早餐后因胃结肠反射zui为活跃,是排便的理想时机,即使当天未有强烈便意,也应尝试如厕,帮助身体建立条件反射,逐步恢复规律的排便节律。

重视便意反应

当身体发出排便信号时,应立即前往厕所,不应因工作繁忙、环境不便等因素推迟排便,遵从便意是防止粪便在直肠内积存、保持肠道健康的重要原则。

调整饮食结构

高纤维食物可增加粪便体积,促进肠蠕动,建议患者多食用全谷类、蔬菜、水果等富含膳食纤维的食物,每日膳食纤维摄入量应控制在25~30克,同时增加水分摄入,维持粪便柔软度,减少憋便行为的发生。

适当增加体力活动

久坐会减弱腹肌与盆底肌的收缩能力,降低肠道蠕动频率,建议患者每天进行适量运动,如快走、体操、腹部按摩等,有助于提升肠道活力,改善便意敏感性,减少因便意不强而导致的憋便。

改善如厕环境和心理状态

有些患者在公共场所或不熟悉的环境中如厕困难,容易憋便,为此,应尽量营造轻松舒适的排便环境,避免过于追求清洁而抑制排便,此外,心理疏导也是改善便秘的重要措施,建议患者保持平和心态,避免焦虑和紧张情绪影响排便。

合理使用药物调节

对于长期便秘者,在医生指导下可选用渗透性泻剂或润滑性泻剂等帮助缓解便秘,但不建议自行长期依赖刺激性泻药,以免形成依赖,削弱肠道自我蠕动功能。

开展盆底肌功能训练

一些因盆底肌协调性差引起的排便困难者,可通过生物反馈疗法或专业训练改善排便力学,如“凯格尔训练”可增强盆底肌的力量与协调性,提升排便效率,减少因排便无力引发的憋便行为。

注意特殊人群的管理

老年人、孕妇、术后患者等为便秘的高发群体,其排便控制能力较差,易发生憋便,对这些人群应给予个性化管理方案,如加强护理、合理膳食、鼓励适度活动及注意排便姿势指导。

四、肛肠科疾病温馨提示:

便秘患者应重视憋便行为对身体的不良影响,通过建立良好的排便习惯、调整饮食、增强体力活动、保持良好心理状态和在医生指导下科学用药等综合措施,可以有效减少憋便行为,改善肠道功能,提升生活质量,如若长期存在便秘问题,应及时就医,避免病情加重及并发症的发生,健康的排便行为离不开科学的日常管理,每一位患者都应以主动的态度参与到自身健康的维护中来。