肠炎是一种常见的消化系统疾病,其发热症状常伴随炎症反应,对患者的身体状况和恢复过程产生重要影响,控制肠炎患者的发热,对于改善症状、促进恢复具有重要意义,本文围绕肠炎患者发热的机制、临床表现、治疗措施及护理要点进行系统阐述,旨在为临床实践提供参考。

肠炎引起发热的病理机制

发热是机体对感染和炎症反应的一种防御性反应,肠炎引起发热主要源于肠道黏膜的炎症刺激及致病微生物的侵袭,促使免疫系统释放多种炎症介质,如白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子α(TNF-α)及前列腺素E2(PGE2)等,这些介质作用于下丘脑的体温调节中枢,导致体温上升,发热虽然是免疫反应的一部分,但过高或持续的发热可能加重患者不适,甚至引发严重并发症。

肠炎患者发热的临床表现

肠炎患者发热程度因病因和个体差异而异,轻度发热表现为体温在37.5℃至38.5℃之间,常伴乏力、食欲减退、腹痛和腹泻等症状,重度发热(超过39℃)则提示可能存在严重感染或并发症,除体温升高外,患者还可能出现寒战、出汗、心率加快等全身反应,需密切监测体温变化及全身状况。

控制肠炎患者发热的原则

控制发热的核心在于明确病因、合理治疗和综合护理,应结合发热的严重程度、病情进展及患者体质制定个体化方案,避免盲目降温或忽视潜在感染。

药物治疗策略

抗炎与抗感染治疗:肠炎多由感染引起,抗生素或抗病毒药物的应用针对具体病原体,有助于控制炎症源头,从根本上降低发热,抗生素应根据病原学检查结果及药敏试验选用,避免滥用引起耐药。

退热药物的应用:常用的退热药物包括对乙酰氨基酚和布洛芬,这类药物通过抑制前列腺素合成,降低下丘脑温度调节点,使用时应注意剂量和给药间隔,防止药物副作用,特别是肝肾功能不全患者。

辅助用药:在特定情况下,可使用中药或非甾体抗炎药辅助控制症状,但需结合临床实际和专业指导。

非药物降温措施

非药物降温在控制发热过程中发挥重要作用,尤其适用于体温轻度升高或药物使用受限的患者,主要方法包括:

物理降温:使用温水擦浴或冷敷有助于散热,水温宜控制在25℃-30℃之间,避免过冷刺激引起寒战,擦浴部位重点为腋窝、颈部和腹股沟,这些区域血管丰富,有利于体温调节。

环境调节:保持病室空气流通、温度适宜(约22℃-24℃),避免患者过度包裹,促进散热。

补充水分:发热常伴随体液流失,应通过口服或静脉补液维持水盐平衡,预防脱水和电解质紊乱。

休息与饮食调整:baozheng充足休息,避免剧烈活动;饮食应易消化、富含维生素,有助于增强机体抵抗力。

发热的监测与风险评估

肠炎患者发热需定期监测体温变化,采用体温计每日测量多次,记录详细数据,若体温持续升高或伴随意识障碍、呼吸困难、心率异常等症状,应及时调整治疗方案,排查严重感染或败血症的可能。

患者及家属教育

加强对患者及家属的健康教育,提高其对发热危险信号的识别能力,指导患者按时服药、合理饮食和保持环境卫生,防止继发感染,告知何时应就医,避免延误病情。

综合管理与多学科协作

肠炎患者发热的控制涉及感染科、消化内科、护理等多学科协作,通过团队协作,制定规范化治疗方案,实现个体化管理,提升疗效,减少并发症发生。

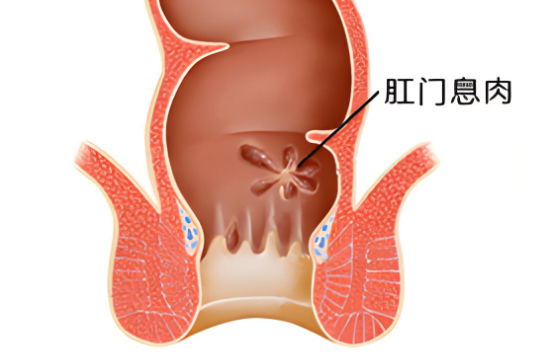

肛肠科疾病温馨提示:

肠炎患者发热应及时评估病因,合理运用药物和非药物降温措施,密切监测体温和全身状况,维持水盐平衡和营养支持是辅助治疗的重要环节,患者及家属应关注病情变化,遵医嘱科学护理,避免病情恶化,促进恢复。

通过规范的发热管理,肠炎患者不仅能缓解不适,还能有效控制炎症反应,降低并发症风险,改善临床结局,为临床治疗提供实用的指导。