便秘是临床中常见的消化系统症状,表现为排便次数减少、排便困难、粪便干硬等,长期便秘不仅影响生活质量,还可能引发痔疮、肛裂及肠道功能紊乱等并发症,便秘患者应通过科学的生活方式调整和规律的排便习惯,改善肠道功能,促进排便规律化。

一、便秘的病因及其对排便规律的影响

便秘的形成与多种因素有关,包括饮食结构不合理、生活习惯不规律、肠道动力不足、心理因素以及某些疾病或药物影响,慢性便秘患者常伴有肠道蠕动减慢,导致粪便在结肠内停留时间延长,水分被过度吸收,粪便变硬,排便变得困难。

此外,排便习惯的缺失和排便欲望的抑制也会加剧便秘,患者常因生活忙碌或环境不适而延迟排便,长期如此会导致排便反射减弱,形成恶性循环。

二、规律排便的意义

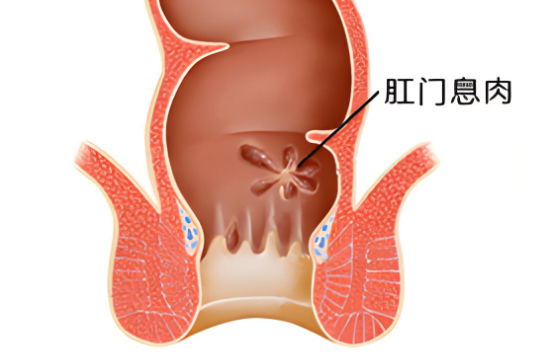

规律排便不仅能够预防便秘,还能改善肠道健康,减少肛肠疾病的发生,建立良好的排便习惯可以使肠道蠕动协调,促进粪便及时排出,降低肠道负担,此外,规律的排便有助于维持身体内环境的稳定,避免毒素在体内滞留。

三、便秘患者规律排便的具体方法

1. 养成固定的排便时间

固定时间排便能帮助形成条件反射,促使肠道活动达到规律性,建议患者选择早晨起床后或早餐后30分钟内进行排便,这段时间结肠蠕动较为活跃,排便效果较好,坚持每日定时尝试排便,即使没有强烈的排便欲望,也应养成坐便习惯。

2. 合理调整饮食结构

饮食对排便规律影响显著,增加膳食纤维摄入,如全谷类、蔬菜、水果和豆类,能促进肠道蠕动,增加粪便体积,软化粪便,利于排出,同时,保持充足的水分摄入非常重要,每日饮水量应达到1500至2000毫升,避免脱水使粪便干硬。

3. 增加适量运动

运动能够刺激肠道蠕动,促进消化,便秘患者应保持规律的体育锻炼,如快走、慢跑、瑜伽或游泳等,运动不仅促进肠道蠕动,还能改善全身血液循环,有助于肠道功能恢复。

4. 养成正确的排便姿势

排便时正确的体位有助于顺畅排便,建议采用蹲位或使用专门的排便辅助凳,使膝盖高于臀部,形成类似蹲便的体位,帮助放松肛门括约肌,减少排便阻力,这种姿势更符合人体解剖结构,有助于减少排便时的用力。

5. 避免抑制排便欲望

排便欲望产生时应及时响应,避免因忙碌或其他原因推迟排便,长时间抑制排便会削弱肠道的神经反射,导致便秘加重,患者应有意识地提醒自己不要忽视身体的信号。

6. 规范使用泻药

对于部分便秘严重的患者,短期适当使用泻药可能有帮助,但不宜长期依赖,泻药应在医生指导下使用,避免滥用造成肠道功能紊乱或药物依赖,自然促进排便的措施应作为shouxuan。

四、排便规律建立中的心理因素

心理状态对肠道功能有重要影响,焦虑、抑郁等负面情绪可能导致肠道蠕动异常,影响排便,因此,便秘患者应保持良好的心理状态,适当进行心理疏导和放松训练,如深呼吸、冥想等,有助于缓解压力,促进肠道功能恢复。

五、便秘患者常见误区与避免

1. 过度依赖泻药

长期使用泻药可能导致肠道依赖,降低肠道自身蠕动能力,形成“药物性便秘”,应通过调整饮食和生活习惯,减少泻药的使用频率。

2. 饮食不均衡

摄入过多脂肪或低纤维食物会加重便秘,均衡摄取营养,baozheng足够纤维和水分,是促进排便的基础。

3. 缺乏运动

久坐不动易导致肠蠕动减弱,适当运动能有效促进肠道健康。

4. 忽视排便信号

抑制排便欲望会延长便秘过程,及时排便是改善便秘的重要环节。

六、肛肠科疾病温馨提示:

便秘患者应结合自身情况,采用综合性方法调整排便习惯,合理的饮食结构、规律的生活作息、适量的体育锻炼及正确的排便姿势,是促进排便规律化的重要措施,同时,保持良好的心理状态,避免不良情绪对肠道功能的影响,对于症状持续或加重的患者,应及时就医,进行详细检查和个体化治疗,养成良好的排便习惯,能够有效改善便秘,提高生活质量,减少相关肛肠疾病的发生风险。