便秘是现代社会中常见的功能性胃肠道疾病之一,主要表现为排便次数减少、排便困难、粪便干硬等症状,近年来,研究发现肠道菌群在维持胃肠道功能和整体健康方面发挥着重要作用,便秘不仅是排便功能障碍的表现,也被认为与肠道微生态失衡密切相关,本文将探讨便秘是否会导致肠道菌群紊乱及其潜在机制,以期为肠道健康干预提供理论支持。

一、肠道菌群的组成与功能

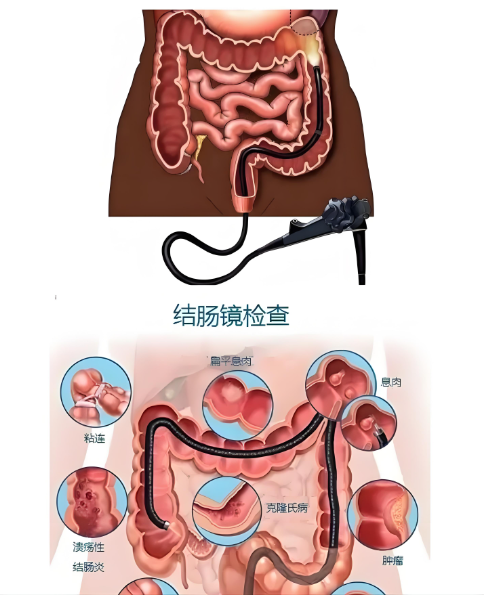

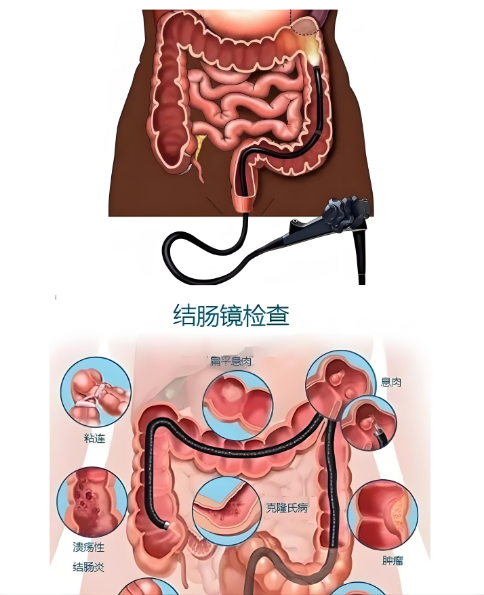

人体肠道内栖息着数量庞大、种类繁多的微生物,总数约为人体细胞的十倍,主要包括拟杆菌门、厚壁菌门、变形菌门和放线菌门等多个菌群,它们主要分布在结肠区域,在维持肠道屏障、调节免疫功能、合成维生素、促进食物发酵等方面具有不可替代的作用。

肠道菌群处于相对稳定和动态平衡的状态,一旦受到外部因素如饮食不当、药物使用、精神压力等干扰,就可能发生菌群多样性下降、致病菌增殖等问题,称之为肠道菌群紊乱。

二、便秘与肠道菌群的双向关系

当前研究表明,便秘与肠道菌群之间可能存在双向影响关系:

便秘影响菌群结构

由于肠道蠕动减慢、粪便在肠腔停留时间延长,导致肠腔环境的物理和化学特性发生变化,如pH升高、水分减少、局部缺氧程度改变,从而改变了肠道菌群的生存条件,

研究发现,慢性便秘患者肠道中产气荚膜梭菌(Clostridium perfringens)等有害菌增多,而乳酸菌、双歧杆菌等有益菌减少,这类变化会进一步影响肠道功能,形成恶性循环。

菌群失衡加重便秘症状

肠道菌群通过生成短链脂肪酸(SCFAs)如丁酸、乙酸,刺激肠道平滑肌收缩,从而促进肠蠕动,如果菌群紊乱导致短链脂肪酸生成减少,肠蠕动将减弱,进而引起便秘或加重原有便秘。

三、便秘导致肠道菌群紊乱的机制分析

粪便滞留时间延长

粪便在肠腔中长时间滞留,会导致肠道内代谢产物积聚,如氨、硫化氢等,这些代谢产物对有益菌群具有yiding毒性作用,促进有害菌的繁殖。

肠道pH值升高

正常肠道内的微酸性环境有利于益生菌生存,当便秘发生时,粪便在肠道内的水分被过度吸收,造成酸碱度偏碱性,这一环境改变不利于乳酸杆菌和双歧杆菌生长。

肠道内容物发酵异常

在便秘的状态下,未能及时排出的肠内容物容易发生过度发酵,生成大量气体和有害代谢产物,如胺类和酚类物质,不仅刺激肠黏膜,还破坏微生态平衡。

免疫介导机制变化

肠道菌群是宿主免疫系统的重要调节者,便秘所导致的菌群失调可能引发黏膜免疫功能紊乱,增加肠道对致病菌的敏感性,从而形成持续性炎症状态,进一步破坏菌群结构。

四、相关研究与临床证据

多项临床和基础研究支持便秘与菌群紊乱之间的联系:

①、一项对慢传输型便秘患者的菌群分析发现,其结肠内容物中拟杆菌数量明显减少,而某些产甲烷菌如Methanobrevibacter smithii数量增多,这类菌可通过产生甲烷气体抑制肠道蠕动,形成反馈抑制。

功能性便秘患儿的研究结果显示,其粪便中双歧杆菌与乳酸杆菌数量远低于正常儿童,提示菌群构成异常与排便障碍密切相关。

③、某些干预研究还发现,使用益生菌如双歧杆菌和鼠李糖乳杆菌补充后,部分便秘患者的排便频率及粪便形态均有改善,进一步说明菌群平衡对肠道功能的重要性。

五、干预策略:调节菌群以改善便秘

益生菌和益生元补充

益生菌通过定植肠道,产生有益代谢物,改善菌群结构,是治疗便秘的一种辅助方法,益生元(如低聚果糖、菊粉)则作为益生菌的“食物”,能选择性促进有益菌生长。

饮食结构调整

高纤维饮食可促进肠道蠕动,并作为益生元改善菌群生态,例如,谷类、豆类、水果和绿叶蔬菜中含有丰富的可溶性和不可溶性膳食纤维。

适量运动与规律作息

运动有助于肠道蠕动,也能通过神经-内分泌-免疫系统调节微生态,规律的生活作息则可维护生物钟节律,有助于菌群稳定。

避免滥用泻药与抗生素

滥用刺激性泻药或广谱抗生素可能破坏肠道正常菌群,应在医师指导下规范使用。

心理干预

精神压力、焦虑与肠道菌群之间存在复杂关系,情绪紧张可能影响肠道-脑轴,进而改变肠道菌群构成,因此对慢性便秘患者进行心理调节亦是重要手段。

肛肠科疾病温馨提示:

便秘不仅是单纯的排便问题,还可能与肠道菌群紊乱密切相关,长期便秘可能打破肠道微生态平衡,影响消化吸收与免疫调节,建议便秘患者从饮食、运动、心理等多方面进行综合干预,必要时在医生指导下使用益生菌制剂以维持肠道菌群健康,定期监测自身排便状况,及时应对变化,是维护肠道功能和整体健康的关键。