肛裂是一种常见的肛肠疾病,表现为肛门皮肤或黏膜的裂伤,常伴有剧烈疼痛和便血,准确诊断肛裂对于制定合理的治疗方案至关重要,本文将系统阐述肛裂的诊断方法,重点介绍临床表现、体格检查及辅助检查的应用,以期为临床实践提供参考。

一、临床表现

肛裂患者通常表现出典型的肛门疼痛,疼痛多在排便时加剧,严重时排便后仍持续数分钟至数小时,疼痛性质多为刺痛或刀割感,伴有排便困难,部分患者出现便后有鲜红色血液滴出,通常血量不多,血色鲜红,且覆盖于大便表面,肛门瘙痒、分泌物增多以及异物感也较为常见。

在慢性肛裂患者中,可能出现肛门口的皮肤皱襞增厚,称为“肛门皮赘”,有时伴有肛门痉挛表现,如肛门括约肌紧张增高,导致排便更加困难。

二、病史采集

详细的病史采集对诊断肛裂至关重要,医师应询问疼痛性质、发生时间、排便习惯、便秘情况及有无血便等,便秘、排便用力过度、腹泻等是肛裂的重要诱因,此外,是否有肛肠手术史或其他肛肠疾病也需关注。

三、体格检查

视诊

视诊是诊断肛裂的关键步骤,要求患者取侧卧或蹲位,便于暴露肛门部位,通过视诊可观察到肛门裂口的位置、大小及是否有新鲜血迹,典型肛裂多发生在肛门后正中线,但也可能在其他部位,慢性肛裂可能伴有肛门皮赘或皮肤增生。

触诊

触诊主要评估肛门括约肌的张力及肛门直肠的状况,需在患者局部麻醉或镇静条件下进行,以减轻不适,可触及裂口边缘的硬化带,或者在慢性肛裂中出现的“内痔夹皮”结构,触诊时应注意是否存在肛门括约肌痉挛,这有助于鉴别肛裂与其他肛门疾病。

指诊

肛门指检有助于评估直肠内部情况,排除其他病变,由于肛裂疼痛明显,指诊时患者通常反应强烈,因此操作需轻柔,通过指诊可发现肛门括约肌的紧张程度及直肠内是否有肿物、溃疡或脓肿。

四、辅助检查

辅助检查主要用于排除其他肛肠疾病及明确诊断。

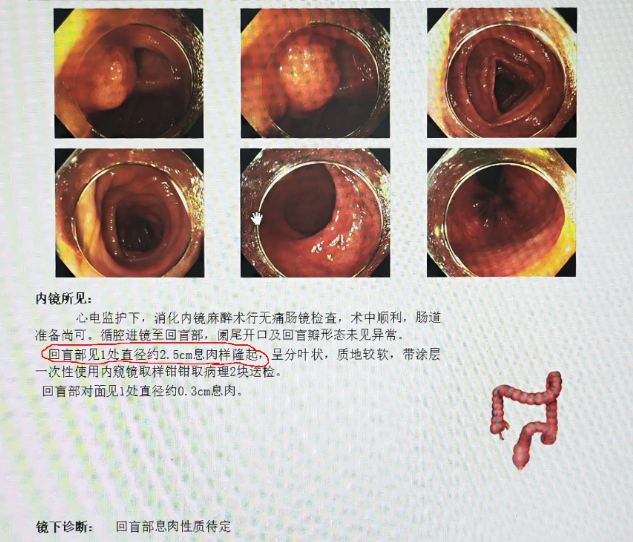

肛门镜检查

肛门镜能放大观察肛门及直肠下段黏膜,利于发现裂口、痔疮、息肉或肿瘤,肛裂边缘清晰,裂口呈线状裂隙,周围黏膜红肿,该检查对慢性肛裂患者尤为重要,以排除肛门癌或克罗恩病等其他病因。

直肠指诊结合内窥镜检查

对怀疑伴有深部病变者,应结合直肠镜检查,观察直肠及肛管的内腔情况,排除肛管肿瘤或炎症,该检查可在局部麻醉下进行,避免患者疼痛。

排便造影及肛门功能检查

主要用于复杂病例,评估肛门括约肌功能及排便机制异常,有助于制定个体化治疗方案。

五、鉴别诊断

肛裂需与多种疾病鉴别,包括肛门痔疮、肛周脓肿、肛瘘、肛门湿疹及恶性肿瘤等,肛门痔疮出血多为鲜红色,疼痛较轻,且无明显裂口,肛周脓肿多表现为局部肿胀、红肿和剧烈疼痛,肛瘘则表现为反复分泌物及局部肿块,必要时通过肛门镜及影像学检查辅助诊断。

六、诊断标准

结合临床表现与体格检查,肛裂诊断标准包括:

①、排便时肛门剧烈疼痛

②、肛门视诊可见线状裂口,常位于后正中线

③、排便后有少量鲜红色便血

④、触诊发现肛门括约肌紧张及裂口硬化边缘

⑤、排除其他肛肠疾病的可能性

七、注意事项

诊断过程中应注意患者的疼痛耐受度,避免因检查引起过度不适,慢性肛裂患者需警惕伴随其他肛肠病变,必要时应进行活检以排除肛门恶性病变。

肛肠科疾病温馨提示:

早期诊断肛裂对改善患者生活质量有重要意义,建议患者如有肛门疼痛或便血及时就诊,避免病情加重导致治疗难度增加。

通过系统的临床评估和辅助检查,肛裂的诊断能够准确实施,为后续治疗提供科学依据。