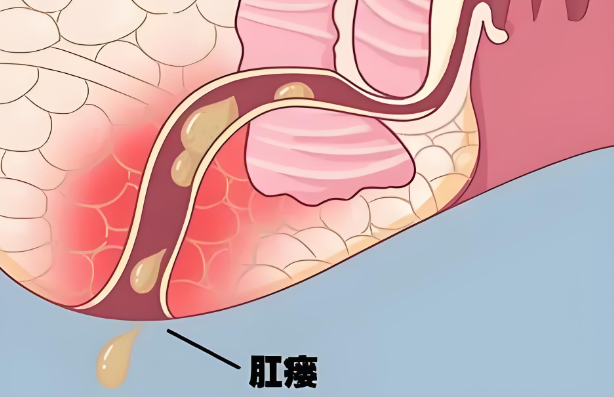

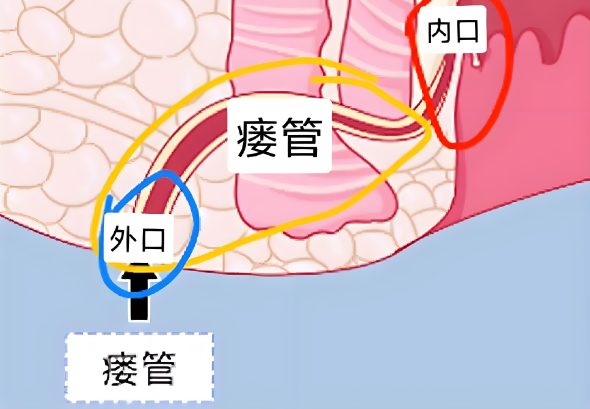

肛瘘(anal fistula)是肛管或直肠与肛周皮肤之间形成的异常通道,其发病机制较为复杂,涉及感染、局部组织坏死、免疫功能状态等多个因素,近年来,随着对免疫学研究的深入,学界逐渐意识到免疫功能低下在肛瘘形成与发展中的潜在作用不容忽视,本文从免疫系统基本功能出发,探讨免疫功能低下是否与肛瘘相关,并分析其在临床诊治中的意义。

一、肛瘘的基本病理机制

肛瘘的形成主要源于肛腺的感染,当肛腺感染扩展至肛周组织形成肛周脓肿时,若未能彻底引流或感染反复发作,易遗留瘘管形成,肛瘘可以根据瘘管的复杂程度分为单纯型和复杂型,而根据走行路径分为低位和高位,影响肛瘘形成的重要因素包括:局部感染、肛腺阻塞、免疫反应不全、创伤、慢性炎症性疾病(如克罗恩病)等。

二、免疫系统与局部感染的关系

免疫系统是机体抵抗外来病原体、维持内部环境稳定的关键系统,其主要组成包括白细胞、抗体、淋巴系统及其相关因子,免疫功能低下可由多种原因引起,如慢性病、营养不良、老年、糖尿病、HIV感染、长期使用免疫抑制剂等。

当机体免疫功能下降时,对感染的识别和清除能力下降,导致细菌更容易在局部组织繁殖并引发慢性感染,在肛周这种细菌丰富、解剖结构复杂的区域,一旦感染发生而免疫反应又不足,极可能形成持续性炎症和瘘管。

三、免疫功能低下与肛瘘形成的关联证据

临床观察:免疫力低下人群中,如糖尿病患者、艾滋病病毒感染者、接受化疗或器官移植者,肛瘘的发病率明显高于一般人群,这些人群由于免疫应答能力下降,肛腺感染更易进展为肛周脓肿并发展为肛瘘。

慢性炎症性疾病影响:如克罗恩病、溃疡性结肠炎等与免疫系统异常密切相关的疾病,肛瘘的发生率显著升高,特别是复杂性肛瘘,这类疾病的共同特征是肠道黏膜免疫调控失衡、持续性局部炎症、组织修复障碍等。

实验室研究支持:研究显示,在肛瘘组织中,存在大量慢性炎性细胞浸润,如T细胞、巨噬细胞及中性粒细胞,这说明免疫系统在瘘管形成和维持中起到重要作用,尤其是细胞免疫在其中扮演核心角色。

动物模型研究:部分实验研究在动物体内抑制免疫功能后,发现其更易诱发感染性肛瘘,进一步证实了免疫状态对肛瘘形成的促进作用。

四、特殊人群肛瘘管理中的免疫因素考量

在临床治疗中,免疫功能低下人群的肛瘘治疗面临更高挑战,这类患者往往感染控制能力差、术后恢复慢、复发率高。因此:

术前应加强感染控制及营养支持,提升整体免疫力。

②、对于正在接受免疫抑制治疗者,应权衡手术时机,必要时调整用药方案。

③、HIV患者若病毒载量高,CD4+细胞计数低于200/mm³,建议延缓择期手术,并优化抗病毒治疗。

④、对于糖尿病患者,需强化血糖控制,以减少术后感染和并发症。

五、从免疫调节角度优化肛瘘治疗方案

随着免疫学与肠道微生态研究进展,通过提升局部或系统性免疫功能,有望作为肛瘘治疗的新辅助途径。例如:

补充益生菌以改善肠道菌群平衡;

②、使用免疫营养支持(如谷氨酰胺、精氨酸)改善术后恢复;

③、研究个体化免疫评估,制定差异化治疗策略。

此外,新型免疫调节药物(如TNF-α抑制剂)在克罗恩病相关肛瘘的治疗中已获得yiding疗效,为免疫介导的肛瘘提供了新治疗方向。

六、肛瘘患者免疫功能评估的临床价值

常规肛瘘患者虽不属于典型免疫功能低下群体,但部分慢性复发性或复杂性肛瘘患者,应考虑评估其免疫状态,包括:

①、完整血液细胞分析;

②、CD4/CD8细胞比值;

③、CRP、ESR等炎症指标;

④、基础免疫球蛋白水平;

⑤、糖尿病筛查、HIV检测等。

及早识别潜在免疫功能异常,有助于精准治疗和预后判断。

肛肠科疾病温馨提示:

肛瘘的发生与发展不仅仅是单纯的局部感染问题,更与机体免疫状态密切相关,免疫功能低下不仅增加肛瘘的发生风险,也会影响其治疗效果和愈合时间,临床医生在管理肛瘘患者时,应重视免疫评估与干预,特别是对高危人群,综合考虑感染控制、免疫支持、营养状态及基础疾病管理,有助于优化治疗结果,减少复发,提升生活质量,未来研究可进一步探索免疫调节策略在肛瘘治疗中的应用潜力,为复杂性肛瘘的综合管理提供更科学依据。