肛门瘙痒是一种常见的症状,涉及多种病因,表现为肛门周围皮肤或黏膜的持续性瘙痒感,该症状不仅影响患者生活质量,还可能导致反复发作,给患者带来较大困扰,本文将从肛门瘙痒的病因、发作机制、临床表现、诊断与治疗及预防等方面进行系统论述,旨在为临床工作和患者护理提供参考。

一、肛门瘙痒的病因分析

肛门瘙痒的病因复杂多样,既包括局部皮肤病,也涉及肛肠疾病及全身性因素。

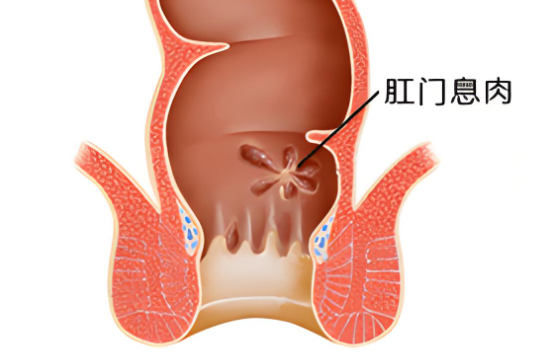

局部原因主要包括肛周皮肤炎症、湿疹、银屑病、真菌感染、细菌感染以及寄生虫(如蛲虫)感染,这些疾病导致肛门周围皮肤屏障受损,炎症反应加重,刺激神经末梢引发瘙痒。

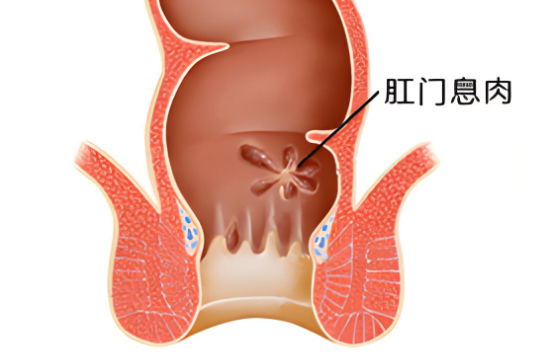

肛肠疾病如痔疮、肛裂、肛瘘及肛门湿疹也会引起瘙痒症状,特别是伴随分泌物或炎症时,肛门周围环境湿润,易刺激皮肤引发瘙痒。

此外,全身性疾病如糖尿病、肝病、肾病、内分泌失调等,也可通过改变皮肤代谢和免疫状态导致瘙痒。

二、肛门瘙痒的反复发作机制

肛门瘙痒往往呈现反复发作的特点,原因主要包括以下几个方面:

皮肤屏障功能障碍,反复的抓挠行为导致皮肤屏障破坏,促进炎症反应和细菌二次感染,形成恶性循环,使瘙痒难以缓解。

持续存在的病因未得到有效控制,如寄生虫感染未根除、肛肠疾病未治疗或复发,都可能导致症状反复。

局部环境湿润与刺激物持续存在,汗液、分泌物及卫生用品刺激等均可能诱发和加重瘙痒。

心理因素影响,焦虑、压力等情绪因素可增强瘙痒感受,造成“痒—抓”循环,导致症状持续或反复。

三、肛门瘙痒的临床表现

肛门瘙痒主要表现为肛门周围持续性或间断性瘙痒,夜间症状常加重,严重时伴有抓痕、红肿、糜烂及渗液。

患者常描述瘙痒难以忍受,影响睡眠及日常生活,长期抓挠可引起皮肤增厚、色素沉着,甚至二次感染。

四、诊断要点

肛门瘙痒的诊断需详细询问病史,包括瘙痒起始时间、部位、伴随症状及加重缓解因素,体格检查应注意肛门及周围皮肤的状态,寻找裂口、疣状增生、湿疹或寄生虫痕迹。

辅助检查包括肛门镜检查以排除肛肠疾病,皮肤刮片检查真菌、寄生虫及细菌培养,必要时进行全身性疾病相关检测。

五、治疗策略

针对肛门瘙痒的治疗应根据具体病因进行个体化方案设计。

局部治疗

采用低刺激性护肤品,保持肛门周围清洁干燥,温水坐浴可缓解瘙痒并促进局部血液循环,

局部应用含抗炎、止痒成分的药膏,如低浓度糖皮质激素制剂,注意使用周期和剂量,防止副作用,

如有感染,应选用相应的抗菌或抗真菌药物。

系统治疗

针对全身性疾病,需进行相应的治疗,如控制糖尿病、调整内分泌异常等。

寄生虫治疗

确诊寄生虫感染者,给予针对性驱虫治疗,并加强个人及家庭卫生管理。

生活方式调整

避免长时间坐卧、避免过度清洁和刺激性清洁剂的使用,保持肛门周围干燥,选择透气性好的内衣,

注意饮食,避免辛辣刺激及易引起过敏的食物。

心理疏导

对于症状反复且伴有焦虑情绪的患者,应适当进行心理疏导,减少因精神压力加重的瘙痒感。

六、预防措施

肛门瘙痒的预防关键在于减少诱发因素,保持良好的肛门卫生习惯,避免过度抓挠,防止皮肤损伤和继发感染,定期检查肛肠健康,及时治疗相关疾病。

保持规律排便,预防便秘和腹泻,减少对肛门的机械刺激,此外,应注意个人及环境卫生,防止寄生虫感染。

肛肠科疾病温馨提示:

肛门瘙痒常呈反复发作,需综合评估病因,科学护理和规范治疗,合理控制原发病,保持肛门清洁干燥,避免刺激和抓挠,有助于缓解症状和减少复发,患者应关注生活方式调整和心理状态,配合医生治疗,以提高生活质量。