肛瘘作为一种常见的肛肠疾病,其治疗通常以手术为主,但术后恢复及复发防治过程中,合理应用中药辅助治疗具有yiding的临床价值,中药通过调节机体免疫功能、改善局部血液循环、促进炎症消退和组织修复,能够帮助减轻症状、缩短恢复时间、降低复发率,本文从肛瘘的病理机制出发,探讨中药辅助治疗的药理基础、常用中药及其配伍原则,为临床提供参考。

一、肛瘘的病理机制与治疗现状

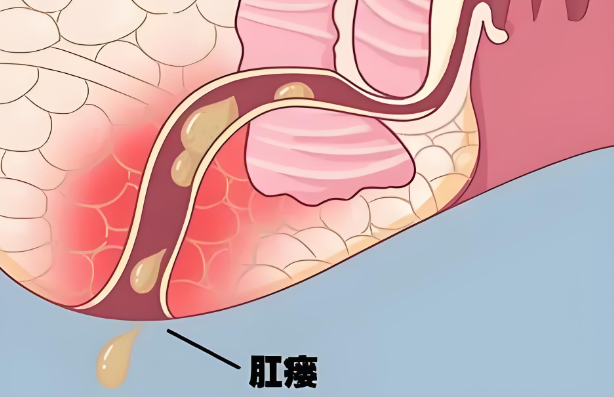

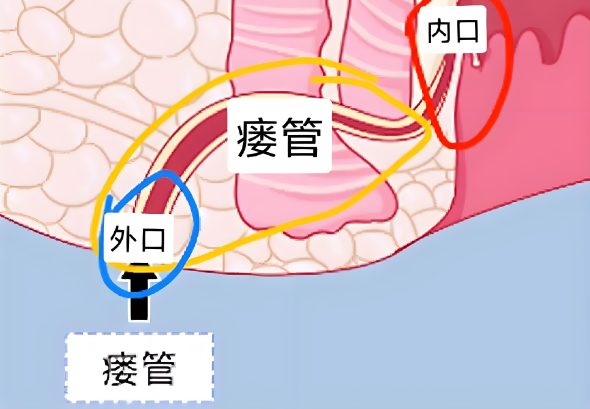

肛瘘主要由肛腺感染引起,导致肛周组织形成异常通道,其发病机制涉及感染、炎症反应及局部组织损伤,临床表现多为肛门反复脓液分泌、疼痛、瘙痒及排便异常,虽然手术治疗可切断瘘管、清除感染灶,但因手术创伤、愈合缓慢及局部免疫功能低下,常引起复发或并发症。

现代医学治疗多依赖手术,但术后护理及复发预防至关重要,中药治疗在促进创面愈合、调节免疫及改善局部环境方面展现yiding优势,成为辅助治疗的重要手段。

二、中药辅助治疗的药理基础

中医认为肛瘘多由“湿热下注”、“瘀血阻络”及“气血不足”导致,治疗应清热解毒、活血化瘀、补益气血,现代药理研究证实,许多中药具有抗炎、抗菌、促进组织修复及免疫调节作用。

清热解毒药物

肛瘘多伴有局部湿热毒邪,清热解毒药物能抑制致病菌生长,减轻炎症,黄连、黄芩、蒲公英、金银花等含有丰富的黄酮类和有机酸,具有明显抗菌消炎效果。

活血化瘀药物

瘘管形成常伴局部瘀血阻滞,活血化瘀药物可促进血液循环,利于脓液排出及组织修复,丹参、红花、桃仁、川芎等均具改善微循环、抗血栓形成作用。

补气养血药物

术后气血两虚常见,补气养血药物有助于提高机体抵抗力,促进伤口愈合,党参、黄芪、当归等对增强免疫功能、改善营养状态有积极影响。

促进组织修复药物

部分中药通过调节细胞因子,促进纤维细胞增殖和胶原合成,加速伤口修复,白芷、白花蛇舌草等具有促进创面愈合的药理作用。

三、常用中药及其配伍原则

临床上,针对肛瘘的不同病情及体质特点,中药配伍应灵活调整,常用药方多以清热解毒为主,兼顾活血化瘀及补气养血。

清热解毒类药物

黄连、黄芩、蒲公英、金银花、白花蛇舌草:这些药物可煎汤外洗或内服,帮助减轻局部感染和炎症反应,缓解疼痛和脓液分泌。

活血化瘀类药物

丹参、红花、桃仁、川芎:多用于瘘管局部瘀血较重或术后瘢痕硬结,促进血液循环,改善局部代谢,促进瘘口闭合。

补气养血类药物

黄芪、党参、当归、白术:适用于患者体虚、疲乏无力、免疫力低下,帮助恢复体力,增强机体自愈能力。

配伍使用

配方应根据患者具体表现及体质,兼顾清热解毒、活血化瘀和补气养血三大功能,例如,湿热较重者侧重清热解毒,瘀血明显者加强活血化瘀,体虚患者加强补益气血,方剂如“黄连解毒汤加减”、“桃红四物汤”等常被借鉴调整。

四、中药辅助治疗的临床应用

中药在肛瘘辅助治疗中既可内服,也可外用,内服汤剂、丸散通过调理全身,改善机体环境;外用药物则直达病灶,促进局部消炎和愈合。

内服治疗

根据辨证选用清热解毒、活血化瘀及补气养血的中药,配伍成汤剂,规律服用,内服中药有助于控制炎症,增强机体免疫力,改善患者全身状况。

外用治疗

中药熏洗、坐浴和涂敷对局部病变有良好疗效,常用蒲公英、白花蛇舌草、黄连等煎汤外洗,减少炎症,促进脓液排出及瘘管愈合。

结合现代治疗手段

中药辅助治疗常与手术、抗生素治疗结合,发挥综合效应,合理配伍使用中药可减轻术后炎症反应,缩短恢复时间,降低复发率。

五、安全性与注意事项

中药治疗需辨证施治,避免滥用,部分药物具有寒凉或活血作用,体质虚寒者应慎用,治疗过程中应密切观察患者反应,调整药方,孕妇及特殊人群应遵医嘱使用。

六、总结

肛瘘患者在手术治疗基础上,应用中药辅助治疗可有效改善局部炎症环境,促进瘘管愈合,增强机体免疫功能,减轻症状并降低复发率,合理选用清热解毒、活血化瘀及补气养血类中药,结合内服与外用,能发挥综合疗效,临床应用中应结合个体体质和病情,科学配伍,保障治疗安全和有效性,为肛瘘患者提供更加全面的治疗方案。

肛肠科疾病温馨提示:

肛瘘患者应积极配合医生治疗,合理应用中药辅助治疗可提高疗效,注意个人卫生,避免湿热积聚,饮食清淡,保持良好生活习惯,有助于恢复和预防复发,治疗过程中如出现异常症状,应及时就诊。