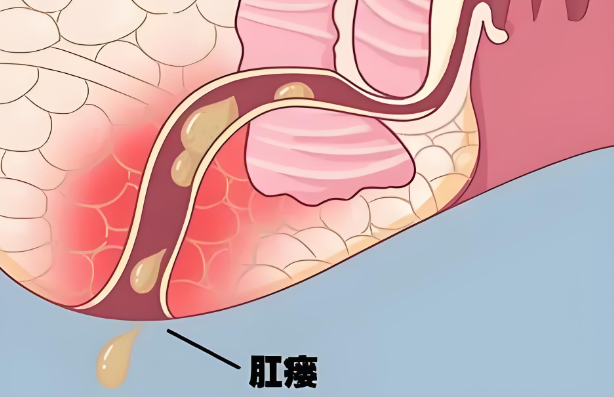

肛瘘与性传播疾病的关系是临床上常被关注的话题,肛瘘是一种常见的肛肠疾病,表现为肛管与肛周皮肤之间形成异常通道,主要由肛门腺感染引起,性传播疾病(STDs)作为一类通过性接触传播的感染性疾病,部分疾病在肛门及直肠区域表现出感染症状,因而引发人们对二者关系的探讨,本文将从肛瘘的病因、性传播疾病的病理机制及其与肛瘘可能存在的联系进行系统分析,旨在为临床诊疗和预防工作提供参考。

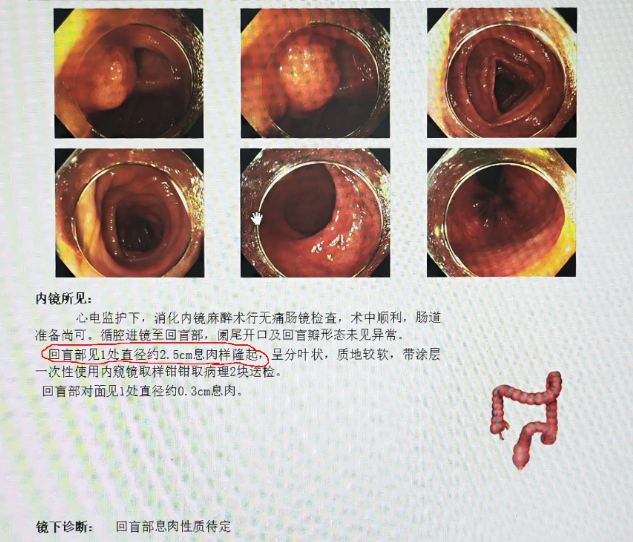

肛瘘的发病机制与常见病因

肛瘘多由肛腺感染发展而来,肛管内肛腺位于齿状线附近,其分泌物通过导管排出肛管,当肛腺导管阻塞或受到细菌感染,形成脓肿,若脓肿未及时排泄,感染蔓延,便可能形成肛瘘,常见的致病菌包括肠道正常菌群中的厌氧菌和兼性厌氧菌,如拟杆菌属、厌氧链球菌、大肠杆菌等。

此外,其他导致肛瘘的因素还包括克罗恩病、结核感染、外伤、术后感染等,肛瘘的发病机制以局部感染和炎症反应为核心,体现在肛周组织的纤维化与慢性炎症。

性传播疾病在肛门及直肠区域的表现

性传播疾病种类繁多,其中部分疾病可侵犯肛门和直肠黏膜,表现为肛门疼痛、肿胀、瘙痒、分泌物及溃疡等症状,常见影响肛门的性传播感染包括:

淋病:由淋球菌感染,表现为肛门灼热、分泌脓性分泌物、直肠炎症状。

梅毒:由梅毒螺旋体引起,肛门可见硬下疳或溃疡。

尖锐湿疣:由人乳头瘤病毒(HPV)引起,形成肛门周围或肛门内疣状赘生物。

生殖器疱疹:由单纯疱疹病毒(HSV)感染,表现为肛门区域水疱及溃疡。

艾滋病病毒(HIV)感染:虽不直接导致肛瘘,但免疫抑制状态可能加重肛周感染。

这些疾病通过性行为传播,尤其是肛交行为增加了肛门黏膜感染的风险,肛门黏膜的脆弱性和易损性为细菌及病毒侵入提供了通路,可能诱发局部感染和慢性炎症。

肛瘘与性传播疾病的关联分析

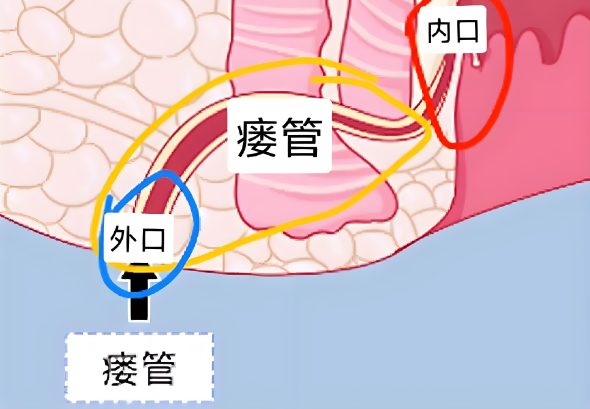

从病理角度看,肛瘘的形成核心是肛腺感染及脓肿,进而形成瘘管,性传播疾病主要以病毒或细菌感染肛门黏膜为主,其致病机制与肛瘘的细菌感染有所不同,但两者在临床表现上存在重叠,例如,肛门淋病和梅毒感染可引起局部溃疡和炎症,若感染未控制,有可能导致肛周组织破坏,继发细菌感染,进而引发肛周脓肿,zui终可能形成肛瘘。

多个临床研究显示,性传播疾病患者发生肛瘘的风险有所增加,尤其是在存在肛门性交行为、免疫功能低下及合并细菌感染的情况下,部分研究报告指出,HIV阳性患者因免疫抑制,肛门感染及炎症病变更易进展为复杂肛瘘。

然而,肛瘘本身并非典型的性传播疾病,其主要病因仍是细菌感染及局部慢性炎症,性传播疾病作为诱因之一,更多是通过加重局部感染、破坏组织屏障间接促进肛瘘形成。

临床诊断与鉴别

鉴别肛瘘与肛门性传播感染相关病变十分重要,肛瘘主要表现为肛门疼痛、分泌物、瘘口外露及反复脓肿;而性传播感染则表现为局部溃疡、水疱、湿疣及炎症,对于伴有肛门不适且有高危性行为史的患者,应结合实验室检测(如淋球菌培养、梅毒血清学检测、HPV筛查、HSV PCR检测)及影像学(肛门超声、MRI)进行综合诊断。

治疗原则

针对肛瘘的治疗以手术为主,手术方式包括瘘管切除、引流及瘘管修复,术前应控制感染及炎症,避免术后复发。

对于伴有性传播疾病的患者,应同步给予针对病原体的抗感染治疗,如青霉素治疗梅毒,头孢类或喹诺酮类抗生素治疗淋病,抗病毒药物治疗疱疹等,多学科协作及个体化治疗方案有助于提高疗效,减少并发症。

预防与健康教育

预防肛瘘及相关性传播疾病的关键在于保持肛门卫生、避免肛门损伤及规范性行为,安全性行为和定期性健康检查能够有效降低性传播疾病的发生,从而减少其对肛肠健康的影响。

总结

肛瘘主要是由于肛腺感染导致的慢性炎症性疾病,其病理机制与性传播疾病存在区别,但两者之间存在yiding的关联,性传播疾病通过破坏肛门黏膜,诱发局部感染和炎症,可能成为肛瘘形成的诱因之一,临床上,识别肛瘘与肛门性传播感染相关病变,对于制定合理的诊疗方案至关重要,通过综合诊断和个体化治疗,可有效控制疾病进展,改善患者生活质量。

肛肠科疾病温馨提示:关注肛肠健康,合理安排性生活,定期进行相关检查,及时诊断与治疗肛肠及性传播疾病,避免并发症发生。