肛瘘是一种常见的肛肠疾病,主要表现为肛管或直肠与肛周皮肤之间形成异常通道,其发病机制多与肛腺感染有关,若感染未能及时有效控制,易导致肛周脓肿形成并进一步演化为肛瘘,近年来,随着生活方式的变化,肥胖与多种慢性疾病的关联日益受到关注,肛瘘是否与肥胖之间存在相关性,也成为临床与公共健康领域关注的焦点。

一、肛瘘的病因及发病机制

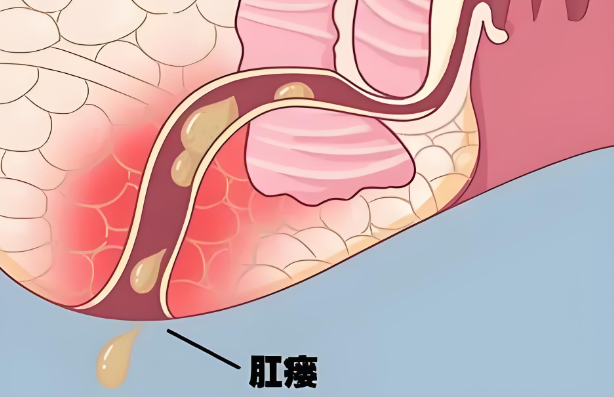

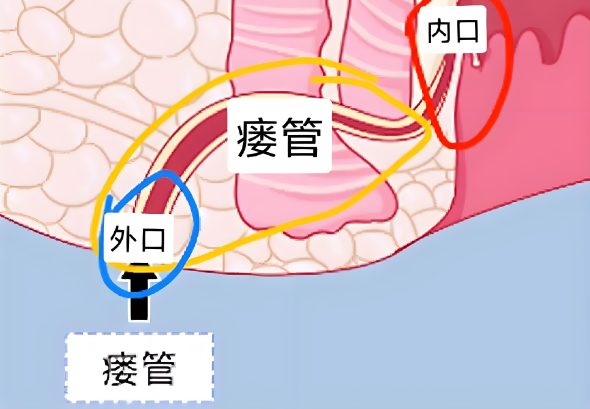

肛瘘的主要病因包括肛腺感染、肛周脓肿的破溃或切开引流不完全、炎症性肠病(如克罗恩病)、外伤、结核、肿瘤等,在肛腺的基础上形成的感染,若蔓延至肛周间隙,形成脓肿并反复发作,可形成慢性瘘管,即肛瘘。

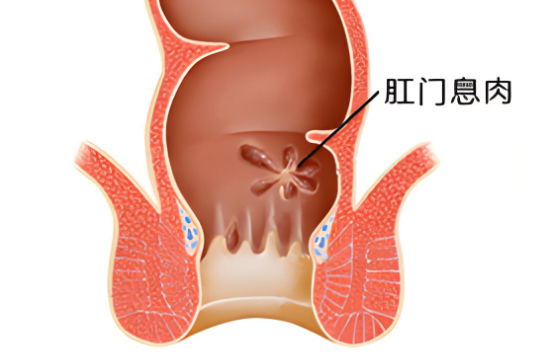

其病理过程中,肛腺位于肛管齿状线处的隐窝内,细菌由此侵入,引起急性化脓性感染,逐渐扩散至肛周软组织,当脓肿自行破溃或经手术引流后,瘘管残留,就形成了肛瘘。

二、肥胖与肛瘘的潜在关联

肥胖作为一种代谢性疾病,已被证实与多种慢性炎症状态、免疫功能异常及创伤愈合能力下降密切相关,以下几点为肥胖可能促进肛瘘发生与发展的机制:

1. 慢性低度炎症状态

肥胖患者体内脂肪组织大量堆积,尤其是内脏脂肪,能分泌多种促炎因子,如肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)等,这些因子的持续作用可诱导慢性低度炎症反应,使机体对感染的抵抗能力下降,增加肛腺感染的风险。

2. 局部血液循环受限

肥胖常导致盆底及会阴部血液循环障碍,组织氧合不足,易形成局部感染灶,一旦形成肛周脓肿,愈合能力下降,增加肛瘘发生概率。

3. 免疫系统功能受损

肥胖患者体内免疫细胞的功能常受到影响,表现为中性粒细胞趋化能力下降、巨噬细胞吞噬功能异常,免疫防御能力减弱,这使得细菌感染更易扩散至肛周组织,形成复杂性肛瘘。

4. 术后恢复能力差

肥胖患者术后伤口愈合慢,局部张力大、排便困难,也增加肛瘘手术后的并发症发生率,如复发、感染、瘘管闭合失败等。

三、临床研究与数据支持

多项研究表明,肥胖是影响肛瘘治疗预后的独立危险因素,有研究发现,体重指数(BMI)大于30的患者,发生复杂性肛瘘的比例明显高于正常体重人群,此外,肥胖人群接受肛瘘切开术后,复发率和并发症发生率均较高。

一项基于数百例肛瘘手术患者的数据分析表明,肥胖组术后并发感染率为非肥胖组的1.8倍,且伤口愈合时间延长约35%,这进一步验证了肥胖与肛瘘在病程演变及术后管理上的相关性。

四、如何预防肛瘘的发生

针对肛瘘与肥胖之间的关系,采取有效的预防策略尤为重要,主要措施包括以下几个方面:

1. 控制体重,避免肥胖

保持健康的体重指数(BMI 18.5–24.9),通过合理饮食和适量运动控制体脂水平,有助于降低慢性炎症水平和感染风险。

2. 注意肛门卫生

保持肛门部位清洁,勤换内衣,避免久坐,减少局部湿热环境,是预防肛腺感染和肛周脓肿的有效方法。

3. 规律排便,避免便秘

长期便秘会增加肛门张力,使肛门局部黏膜受损,利于细菌侵入,应多摄入膳食纤维、饮水充足,避免辛辣刺激性食物,以维持良好的肠道功能。

4. 早期识别和治疗肛周脓肿

肛周脓肿是肛瘘的重要前期表现,应在早期进行规范引流和抗感染治疗,避免形成瘘管。

5. 加强术后随访和管理

对于已行肛瘘手术的肥胖患者,应加强伤口护理,控制血糖、改善营养状态,防止术后感染和复发。

五、相关疾病的联防联控建议

考虑到肥胖不仅与肛瘘密切相关,还可能与痔疮、肛裂、肛周湿疹等其他肛肠疾病存在交叉影响,因此,应在肛肠科诊疗中加强对肥胖患者的综合管理,鼓励多学科合作,包括营养科、内分泌科与外科之间的协同,提升防治效果。

肛肠科疾病温馨提示:

肥胖作为一种可控的危险因素,已被证实在肛瘘的发生、发展及术后愈合过程中扮演重要角色,应从源头上加强体重管理与生活方式干预,配合科学的肛门护理和合理饮食,预防肛瘘等肛肠疾病的发生,若发现肛门部位有肿胀、疼痛、流脓等症状,应及时就诊,避免延误病情,通过个人健康管理与医学干预的结合,可有效降低肛瘘的发生风险,改善患者生活质量。