肛瘘是常见的肛肠外科疾病之一,其治疗方法多以手术为主,对于育龄期女性而言,接受肛瘘手术后能否怀孕及适宜的怀孕时间,关系到术后恢复质量和妊娠安全性,因此,围绕“肛瘘手术后多久可以怀孕”这一主题,探讨手术恢复周期、妊娠风险评估、术后管理及个体差异因素,具有现实临床意义。

一、肛瘘的基本概念及手术治疗方式

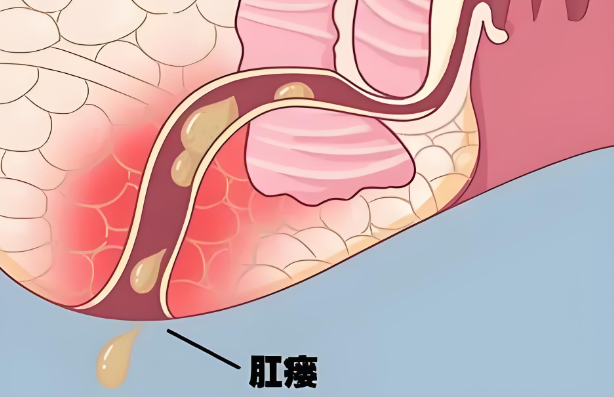

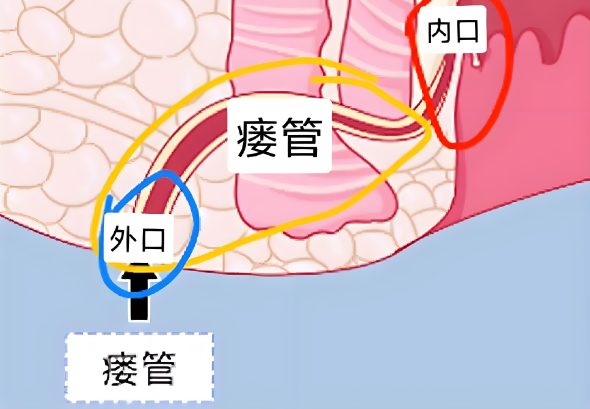

肛瘘通常由肛腺感染引起,形成肛周脓肿后破溃或切开引流不充分,zui终发展为瘘管,其解剖结构复杂,可分为低位和高位肛瘘,治疗目标是切除病灶、保持肛门功能、减少复发和并发症。

手术方式主要包括瘘管切开术(fistulotomy)、瘘管切除术(fistulectomy)及括约肌保护手术如Seton线引流、LIFT术等,对于女性患者,尤其是计划妊娠者,选择保留括约肌功能的手术方式至关重要,以避免术后肛门失禁对孕期及分娩的影响。

二、肛瘘术后恢复的主要阶段与时间

术后恢复期因个体差异、手术方式及术中瘘管复杂程度而异,一般而言,恢复可分为以下阶段:

急性创面修复期(术后1~4周)

该阶段以炎症反应及组织修复为主,需保持创面清洁,避免感染,控制疼痛,患者通常需每日换药,部分病例创面可在4周内基本愈合。

组织重建期(术后4~8周)

创面逐渐愈合,瘢痕组织形成,此阶段可逐步恢复日常活动,但需避免剧烈运动与增加腹压的行为,以防切口裂开或继发感染。

功能恢复期(术后8周以上)

肛门括约肌功能稳定,组织结构基本恢复,排便习惯恢复正常,此阶段大多数患者已恢复生活与工作,但如术前瘘管较复杂或涉及括约肌,完整恢复可能需更长时间。

三、肛瘘术后怀孕的风险评估

妊娠期间,盆底肌肉及肛周组织将承受较大压力,尤其在妊娠晚期及分娩过程中,若术后恢复不充分,妊娠期间可能出现以下风险:

瘘管复发:若创口未完全愈合或存在隐匿性分支,受妊娠激素及血流变化影响,可能诱发复发;

肛门功能障碍加重:尤其是曾接受涉及括约肌的手术者,妊娠及分娩可能加重肛门失禁风险;

创口撕裂或瘢痕裂开:妊娠腹压增大,若恢复期未充分完成,可能引发创口继发性裂开。

因此,建议在肛瘘术后完全康复并经专业医生评估后再考虑妊娠,确保妊娠期间母体与胎儿的健康安全。

四、推荐的妊娠等待周期

结合肛肠外科实践经验与相关研究,术后恢复至组织稳定、功能正常、复发风险降低,一般建议等待3~6个月后再计划怀孕,具体时间应视以下因素个体化调整:

术式类型:低位单纯性肛瘘,采用瘘管切开术,恢复较快,一般术后3个月可评估是否适宜怀孕;

高位或复杂性肛瘘:术式可能涉及括约肌修复,恢复时间延长,建议术后6个月以上经检查确认局部无异常、肛门功能正常后再考虑妊娠;

是否有术后并发症:如持续性分泌、肛门失禁、伤口不愈合等,应推迟妊娠计划,积极治疗至临床痊愈。

五、术后妊娠准备与管理建议

为了保障手术后妊娠的顺利进行,应在术后做好以下准备与管理:

术后复查:定期复查肛门功能与瘘管愈合情况,排除隐匿感染或复发迹象;

肛门功能评估:通过肛门压力测定及排便功能测试,判断括约肌功能恢复是否良好;

妊娠前妇科评估:综合评估盆底肌群状态与生殖健康,必要时与产科医生联合制定妊娠及分娩方案;

分娩方式选择:如有括约肌损伤史、术后肛门功能恢复不佳者,可考虑剖宫产以减少分娩期肛门再损伤的风险;

饮食与生活方式干预:保持规律排便、避免便秘、保持肛门清洁,有助于降低术后并发症发生率。

六、个体差异与个案讨论

应注意个体差异在术后恢复与妊娠安全性中的重要影响,某些患者术后恢复迅速,复查无异常,3个月即可考虑怀孕;而另一些术后存在反复感染或功能障碍者,需长期随访观察。

此外,如既往有多次肛瘘手术史、合并克罗恩病或其他炎症性肠病者,应更为谨慎评估妊娠风险,部分疾病状态下妊娠可能诱发病情波动,因此需消化内科与产科联合管理。

肛肠科疾病温馨提示:

肛瘘手术是治疗肛瘘的主要方式,但对于处于育龄期的女性而言,术后恢复阶段的科学管理对未来妊娠及分娩具有重要意义,一般建议在手术后充分康复、局部组织结构稳定、功能恢复良好后,再计划怀孕,通常为术后3~6个月,术前应明确瘘管类型、选择适宜术式,术后定期复查并进行专业评估,如计划妊娠,应在术后向专业肛肠科及产科医生咨询,以制定个体化妊娠与分娩方案,保障母婴健康。