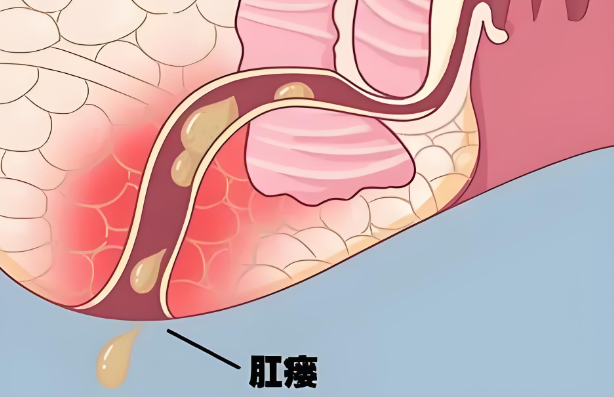

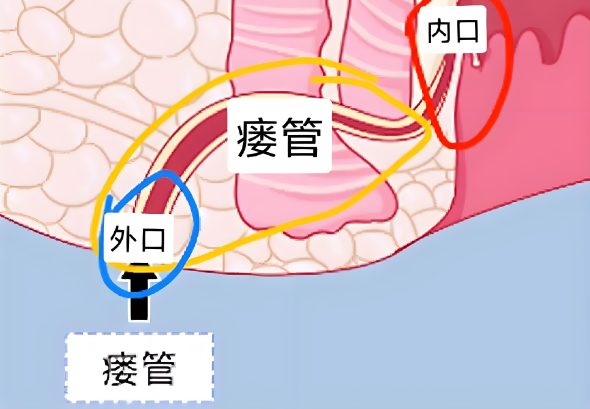

肛瘘是一种常见的肛肠疾病,患者在日常生活中常常会关心运动方式的选择,以促进康复并减少症状加重的风险,运动对于改善血液循环、增强体质和促进身体代谢具有重要作用,但肛瘘患者由于病变部位特殊,选择不当的运动可能导致局部负担加重,延缓恢复,甚至引起并发症,因此,合理选择运动方式对肛瘘患者的康复具有重要意义。

肛瘘患者运动的基本原则

肛瘘患者在运动时应遵循以下原则:

避免剧烈、猛烈的运动,以免加重肛门局部的负担,导致病灶破溃或疼痛加剧。

选择有助于促进血液循环和增强免疫功能的低强度运动,以利于炎症的消退和组织的修复。

注重运动时的卫生和局部保护,防止因汗液、摩擦等引起感染或病灶刺激。

结合自身病情和体能状况,循序渐进地增加运动量,避免过度疲劳。

适合肛瘘患者的运动方式

散步

散步是zui为安全且效果明显的有氧运动,强度适中,能够促进全身血液循环,增强心肺功能,同时不会对肛门局部造成过大压力,患者每天坚持30分钟左右的散步,有助于改善身体代谢和促进伤口愈合。

瑜伽

瑜伽动作温和且注重呼吸和身体放松,部分体式可以促进骨盆区域的血液流动和淋巴循环,有利于肛门周围组织的恢复,但应避免那些需要长时间坐或压迫会阴部的姿势,选择柔和的拉伸和呼吸练习更为合适。

游泳

游泳作为一种全身运动,水的浮力能减少身体对肛门的压力,减轻局部负担,同时增强肌肉力量和耐力,游泳时应注意水质卫生,避免公共泳池中的感染风险,恢复期内可选择低强度游泳,避免剧烈划水动作。

骑自行车(适度)

骑行可锻炼下肢力量及耐力,但肛瘘患者应避免长时间骑行和硬质坐垫造成的局部压迫,建议选择软质坐垫,调整座椅高度减少肛门受压,同时骑行时间不宜过长,每次30分钟以内为宜。

太极拳和气功

太极拳和气功动作缓慢,强调呼吸与动作协调,能够增强体质、调节免疫,且无明显的局部压迫风险,适合肛瘘患者作为日常锻炼方式。

应避免的运动类型

剧烈跳跃和冲击性运动(如篮球、排球、跑步机高速跑等)容易导致肛门区域反复震荡,增加炎症和病灶破裂风险。

重力负担大的力量训练(如深蹲、高强度举重)会增加盆底肌肉和肛门压力,不利于病变修复。

长时间骑马或坐姿不良的运动会导致肛门持续受压,引发疼痛或不适。

可能引起摩擦和感染的运动,如某些接触性运动,需谨慎参与。

运动时的注意事项

①、运动前应做好充分热身,避免突然用力导致局部损伤。

②、穿着宽松透气的运动服装,保持局部干燥,减少细菌感染风险。

③、运动后及时清洁肛门部位,避免污物残留引起感染。

④、如运动过程中出现肛门疼痛加重、出血或分泌物异常,应及时停止运动并就医。

⑤、结合饮食调理,补充足够的水分和膳食纤维,防止便秘,减少对肛门的机械刺激。

运动与术后康复

肛瘘手术后,适当的运动可以促进血液循环,帮助伤口愈合和防止术后粘连,但应避免术后早期进行剧烈活动,一般术后前两周应以卧床休息和轻度活动为主,逐渐过渡到散步、轻度拉伸等,避免伤口张力过大导致裂开,术后3-4周开始,根据医生建议逐步恢复正常运动,切忌盲目增加运动强度。

心理层面的积极影响

运动不仅有助于身体康复,还能缓解患者因疾病带来的焦虑和抑郁情绪,适当运动能促进内啡肽分泌,改善睡眠和情绪状态,提高患者整体生活质量。

总结

肛瘘患者选择运动方式时应以温和、低冲击的运动为主,如散步、瑜伽、游泳、太极拳等,避免剧烈跳跃和局部受压较大的运动,运动应根据自身病情调整强度和时间,注重运动时的局部保护和卫生,及时监测症状变化,术后康复期间应遵循医嘱,逐步恢复活动,避免早期过度负荷,科学合理的运动安排能有效促进肛瘘患者的康复,提高生活质量。

肛肠科疾病温馨提示:合理选择运动方式,注意局部保护和饮食调理,有助于肛瘘患者康复及预防病情复发,遇到异常症状应及时咨询专业医生,切勿盲目用力或过度锻炼。