肛瘘是一种常见的肛肠疾病,其特点是肛管与肛周皮肤之间存在异常的瘘道,病情顽固且易反复发作,长时间站立会增加肛门周围组织的压力,造成局部血液循环障碍,进而可能加重病情或延缓术后恢复,因此,对于肛瘘患者而言,科学有效地避免长时间站立具有重要意义,本文将从病理机制、风险分析、生活方式干预、临床建议等方面,探讨肛瘘患者如何合理避免长时间站立,从而改善生活质量、辅助治疗及术后康复。

一、肛瘘的病理机制与长时间站立的关系

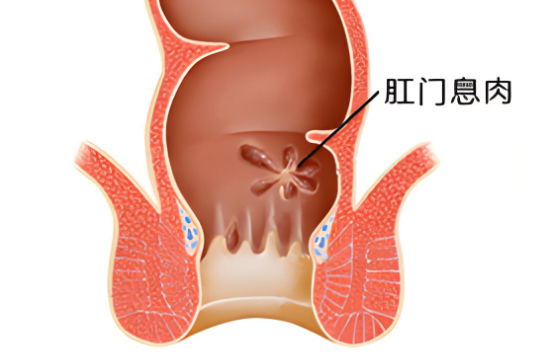

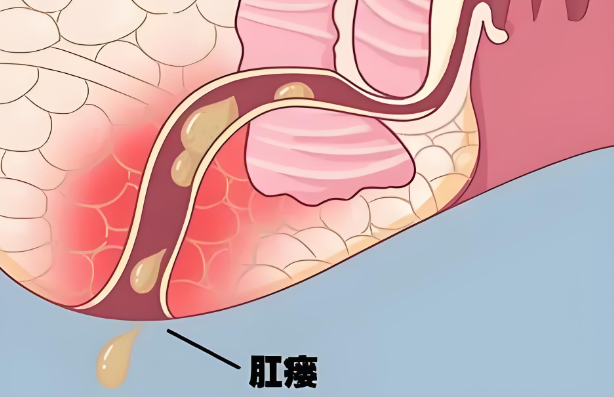

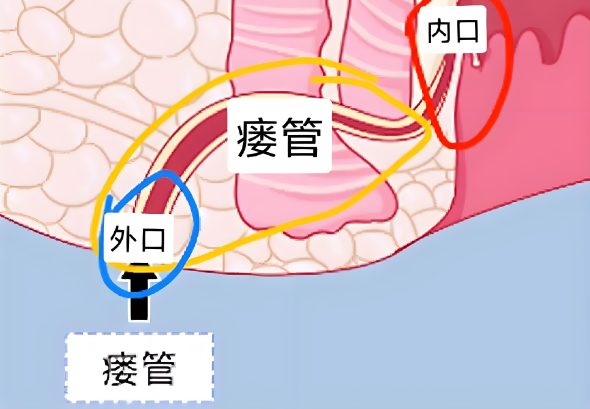

肛瘘多由肛腺感染形成肛周脓肿,继而破溃形成瘘道,其主要病理基础为肛门括约肌周围的感染与瘘管形成,在炎症期或术后恢复期,瘘管周围组织较为脆弱,容易受到外部压力影响。

长时间站立时,由于重力作用,直肠肛门区域的静脉回流受阻,局部血流淤积,从而可能加重肿胀与疼痛,同时,站立时腹压升高,也可能促使瘘道分泌物加剧外渗,加重局部皮肤刺激及继发感染风险,尤其在术后恢复期,长期站立还可能导致创口张力增大,延迟瘘道闭合,影响愈合进度。

二、肛瘘患者长时间站立的健康风险分析

局部压力增加:直立位状态下,肛门区域承受的静态压力大于卧位或坐位,易引发瘘口红肿、渗液增多等问题。

静脉回流障碍:直立状态阻碍肛周血液回流,容易引发肿胀,加剧炎症反应。

术后复发风险升高:术后患者若忽视休息、经常站立或行走,可能导致手术部位张力增加,瘘管难以闭合,从而增加复发概率。

心理焦虑增加:疼痛、渗液、久治不愈可能导致患者产生焦虑情绪,而长期站立所引起的身体不适会进一步加重负面情绪,形成恶性循环。

三、肛瘘患者科学避免长时间站立的生活干预策略

为了避免上述不良影响,肛瘘患者应在日常生活中采取以下科学干预措施:

合理安排作息与工作节奏

①、 2、建议患者每天保持规律作息,避免持续过久的站立或步行;

②、 3、若从事站立时间较长的职业,应尽量申请调岗,或安排轮换制,每站立30分钟可坐下休息5~10分钟;

③、 4、在条件允许下,可选择升降桌工作方式,减少静态站立负担。

使用辅助工具减轻负担

①、 6、使用软垫或气圈坐垫,缓解肛门部位压力;

②、 7、穿戴压力袜或静脉泵等设备,促进下肢血液回流,减轻直肠静脉负荷;

③、 8、手术恢复期使用轻型助行器具,降低行走时的局部牵拉感。

优化生活环境

①、 10、家中应配备舒适的椅子与靠垫,减少直立时间;

②、 11、工作环境中建议设置短暂休息区域,使患者可以灵活变换姿势;

③、 12、注意室内空气流通与温度适宜,防止因闷热潮湿引起局部皮肤感染。

加强肛门局部护理

①、 14、每日使用温水坐浴2次,每次10~15分钟,可缓解局部疼痛与肿胀;

②、 15、注意肛门清洁干燥,防止因渗液积聚引发继发感染;

③、 16、适当使用医生指导下的外用药物以消炎镇痛。

保持良好排便习惯

①、 18、长时间站立易导致盆腔充血,进而引起排便不畅,患者应每日定时排便,避免久蹲、用力;

②、 19、饮食中应多摄入富含膳食纤维的食物,如粗粮、水果、蔬菜,预防便秘;

③、 20、保持充足饮水,促进肠道蠕动,减少排便对瘘道的牵扯刺激。

术后定期复查与康复训练

①、 22、术后阶段应在医生指导下按时复诊,评估瘘道愈合情况;

②、 23、适度进行提肛运动,有助于改善肛门括约肌功能,促进局部血液循环;

③、 24、禁忌提重物、剧烈运动及爬楼梯等增加腹压行为。

四、临床护理与社会支持建议

医疗机构应在肛瘘患者住院及术后随访阶段提供详细的生活指导,尤其对从事需长时间站立职业的患者(如教师、安保、服务员)提供个性化健康教育与职业保护建议,同时,家庭成员的理解与照顾也非常重要,应鼓励患者积极面对疾病、遵循医嘱并改善生活习惯,减少疾病复发风险。

医疗保险与社会福利政策方面,建议有关部门在评估肛瘘患者工作能力时,综合考虑其病情对职业行为的影响,提供相应的岗位调整或临时医疗补助支持。

肛肠科疾病温馨提示:

肛瘘患者在治疗与康复过程中,应高度重视生活方式的科学调整,特别是避免长时间站立对病情的不良影响,通过合理作息、辅助工具使用、肛门护理、饮食调节及医疗随访等多维措施,能够有效减轻不适、促进恢复、减少复发,提升生活质量,希望广大患者在专业医生指导下,持续规范治疗,配合生活干预,尽早摆脱肛瘘困扰。