肛门瘙痒是一种常见但常被忽视的肛肠症状,可能由多种病因引起,包括皮肤病变、肛周感染、饮食习惯、过敏反应以及生活方式等,其中,出汗过多被认为是导致或加重肛门瘙痒的重要诱因之一,本文从病理机制、临床评估、出汗与瘙痒的关联、应对措施及预防策略等角度,探讨肛门瘙痒患者如何科学处理出汗问题,以期为临床诊疗提供参考。

一、肛门瘙痒与出汗的关系

肛门区域为汗腺分布较为丰富的部位,主要以顶泌汗腺和小汗腺为主,在气温升高、运动、紧张、肥胖或代谢异常等情况下,肛周容易出汗,大量汗液长期浸润肛周皮肤,不仅会引发潮湿,还可能改变局部pH值,破坏皮肤屏障功能,导致微生物滋生并诱发或加重瘙痒感,此外,汗液中的盐分和代谢产物也可能直接刺激皮肤,诱发过敏或非特异性炎症反应。

二、病因学分析与出汗管理的临床必要性

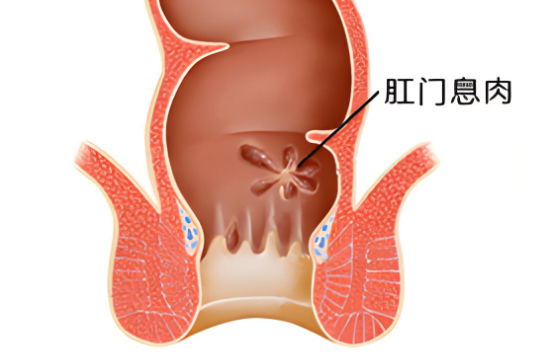

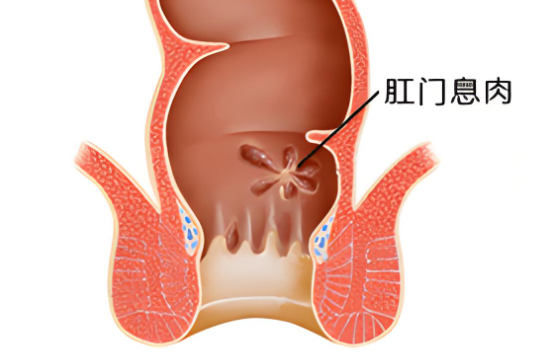

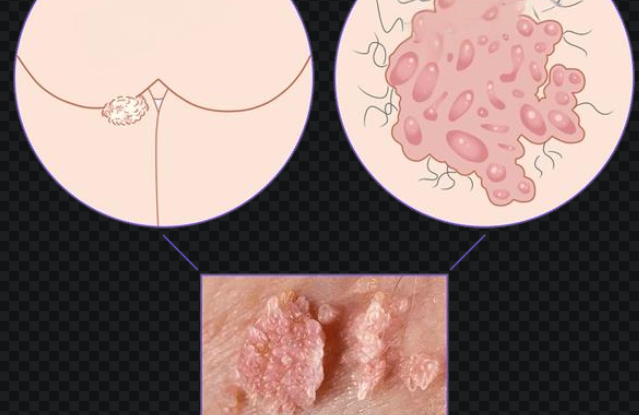

肛门瘙痒分为原发性和继发性,原发性多因皮肤屏障功能障碍、环境因素或神经感受异常引起;继发性则与肛裂、痔疮、肛瘘、肛周湿疹、真菌感染、寄生虫等疾病相关,无论原发或继发性瘙痒,出汗均是加重因素之一,管理出汗对于缓解症状具有积极意义。

三、评估肛周多汗程度与瘙痒严重度

临床上可以通过病史询问与体格检查评估肛周多汗情况,患者常主诉“肛门部位总是湿的”、“久坐或稍活动后局部粘腻不适”,应结合局部皮肤表现,如浸渍、发白、表皮剥脱、色素沉着等,判断汗液对皮肤的刺激作用,同时应用瘙痒评分量表(如Visual Analogue Scale, VAS)评估症状严重程度,辅助制定干预措施。

四、针对性处理出汗的综合策略

1、保持肛周干燥是缓解瘙痒的基础,建议患者选择透气性强、吸汗性好的棉质内裤,避免穿着紧身或合成纤维衣物,减少摩擦及湿热环境的形成,定期更换内裤,尤其在夏季或运动后,必要时每日更换2次以上。

2、局部使用干燥剂或抗汗制剂,如滑石粉、氧化锌粉或低浓度止汗剂,可在医生指导下局部使用,减少汗液分泌及皮肤潮湿,但应避免长时间连续使用,以防皮肤屏障受损。

3、强化肛周清洁管理,建议每日温水清洗肛周1–2次,避免使用含酒精或香料的刺激性洗液,大便后使用无刺激湿巾或温水冲洗,减少粪便残留对皮肤的刺激。

4、饮食调控有助于汗液减少,应限制辛辣、油腻、高蛋白及含咖啡因的食物摄入,这类食物可能刺激交感神经,使汗腺分泌增加,同时鼓励多饮水,保持电解质平衡。

5、调节情绪与生活节律,焦虑、紧张、失眠等情绪状态均可能诱发植物神经功能紊乱,进而影响汗腺分泌,建议患者保持良好作息,规律锻炼,必要时可寻求心理疏导。

6、必要时进行药物干预,对于出汗明显且对生活质量影响较大的患者,可在医生指导下应用抗胆碱能药物或植物神经调节剂,同时联合使用抗组胺药、局部糖皮质激素或免疫调节剂缓解瘙痒症状。

7、警惕继发感染和慢性病变,肛周多汗容易导致真菌、细菌或病毒感染,反复刺激还可形成湿疹样变或皮肤苔藓化,因此,对持续瘙痒不缓解的患者应进行真菌镜检、皮肤刮片、细菌培养等检查,明确病因后再进行针对性处理。

五、特殊人群的管理策略

1、肥胖患者常合并局部出汗与摩擦增加,在日常管理中需加强肛周卫生,同时开展体重控制计划,缓解局部压力和湿热积聚。

2、糖尿病患者因微血管病变与免疫功能低下,皮肤易被汗液浸润而感染,此类患者应加强血糖控制,避免细菌和真菌继发感染。

3、术后或慢性肛肠病患者肛门皮肤屏障恢复较慢,更易受汗液刺激,应在术后康复期间加强干燥处理与瘙痒监测,避免局部湿疹形成。

六、未来研究方向与实践展望

目前关于肛门多汗与瘙痒之间关系的研究仍相对不足,缺乏系统的流行病学数据和病理机制分析,未来应加强该领域的基础研究,探索皮肤微环境、神经调控及局部免疫因素在其中的作用机制,同时,应开发温和、安全、长期使用性良好的肛周专用干燥护理产品,以满足临床需求。

肛肠科疾病温馨提示:肛门瘙痒虽不危及生命,但影响生活质量,出汗问题是其常见诱因之一,患者应主动调整生活方式,保持肛周清洁干燥,合理饮食与情绪调节,并配合医生进行规范诊疗,若症状持续或反复发作,应尽早就医,查明病因并进行针对性干预,避免形成慢性皮肤病变。