痔疮是指肛门附近静脉的扩张或肿胀,通常表现为肛门出血、肛门不适、疼痛等症状。大多数痔疮患者可能会在某个阶段经历出血,尤其是便秘、用力排便时。然而,虽然痔疮是一个常见的肛肠疾病,很多人并不清楚,长期或反复的痔疮出血如果不及时治疗,可能会导致贫血的发生。本文将探讨痔疮是否会导致贫血,以及贫血的发生机制和相关的防治措施。

一、痔疮的基本病理及出血症状

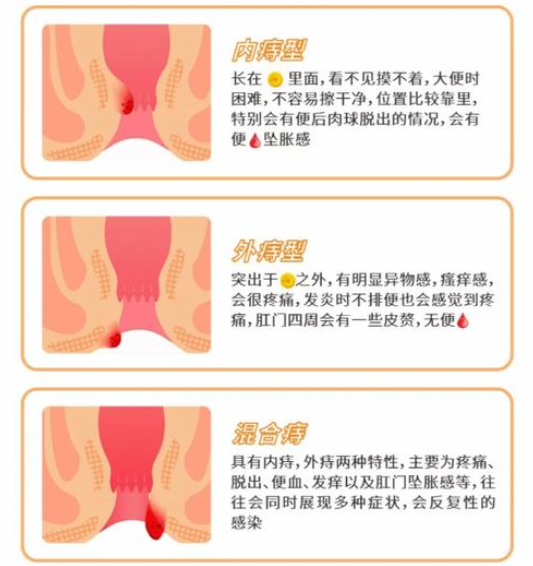

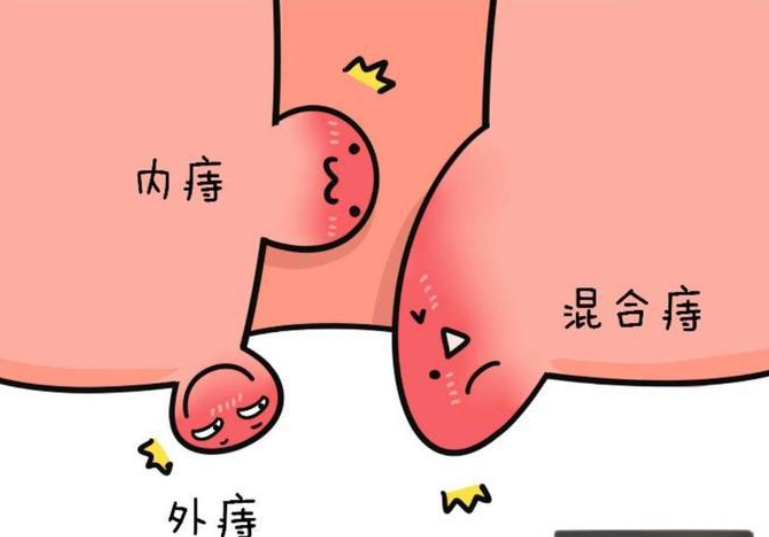

痔疮通常分为内痔、外痔和混合痔三种类型,其中内痔zui常见。内痔是指发生在肛门管内的静脉扩张,外痔则发生在肛门周围。痔疮的主要症状包括肛门部位的疼痛、肿胀、瘙痒,以及zui常见的症状——便血。

痔疮出血通常表现为大便表面有鲜红色血迹,或在排便后纸巾上看到血液。对于大多数痔疮患者来说,出血量较少,往往不至于导致严重的健康问题。然而,如果痔疮持续或反复出血,或者出血量较大,就可能对身体造成负面影响,尤其是在长期未得到有效治疗的情况下。

二、痔疮如何导致贫血?

贫血是指血液中的红细胞或血红蛋白含量低于正常范围,导致身体各个器官和组织的供氧能力下降。贫血的症状包括乏力、头晕、气短、面色苍白等。如果痔疮患者长期反复出血,特别是出血量较大时,可能会导致慢性失血性贫血。其发生机制如下:

慢性失血性贫血: 长期的痔疮出血,尤其是内痔患者,在排便时出现不间断的小量出血,可能会导致血液中的红细胞数量逐渐减少。这种情况常常表现为慢性贫血,因为血液中的红细胞数量减少而新陈代谢正常,导致氧气的运输能力下降。慢性贫血的症状通常不如急性贫血那样明显,但随着时间的推移,患者可能会感到乏力、气短、面色苍白等。

大出血导致急性贫血: 在某些情况下,痔疮可能会导致急性出血,尤其是在血栓性外痔或严重的内痔发作时。急性出血可能导致较大数量的血液流失,进而引发急性贫血。急性贫血通常伴随明显的症状,如头晕、呼吸急促、低血压、心跳加快等。这种情况通常需要及时就医,进行血液补充和处理。

血红蛋白合成的不足: 长期的微量出血和失血会导致铁的流失,而铁是合成血红蛋白的重要成分之一。缺铁会影响血红蛋白的合成,从而导致缺铁性贫血。缺铁性贫血是zui常见的贫血类型之一,尤其在女性和儿童中较为普遍。痔疮的长期出血若不及时治疗,会使得铁的流失不断加剧,zui终可能导致贫血的发生。

三、痔疮引起贫血的风险因素

尽管痔疮可能导致贫血,但并非所有的痔疮患者都会出现贫血症状。以下是一些可能增加痔疮引起贫血风险的因素:

痔疮出血量的多少: 如果痔疮的出血量较大,或者出血频繁,可能增加贫血的风险。对于那些每次排便时都会有鲜血或反复流血的患者,尤其需要关注贫血的发生。

痔疮的严重程度: 严重的痔疮,特别是伴随血栓、炎症或外部肿块的痔疮,容易引发较大出血。长期得不到控制的严重痔疮是引起贫血的重要原因之一。

患者的整体健康状况: 免疫系统功能较差、体质虚弱、老年人群等易感染和失血的群体,可能更容易因痔疮出血而导致贫血。特别是老年人,可能存在多种慢性疾病,导致身体难以有效补充流失的血液成分。

合并其他疾病: 如果患者同时患有胃肠道疾病(如胃溃疡、肠道出血等),可能会加剧失血的情况,从而增加贫血的风险。

四、痔疮导致贫血的诊断与治疗

如果痔疮引起的出血较为频繁或出血量较大,应该尽早就医诊治。医生会根据患者的症状、病史、体格检查以及必要的实验室检查(如血常规、铁代谢等)来确定是否存在贫血,以及贫血的类型和严重程度。

贫血的诊断: 贫血的诊断通常通过血液检查来确认。常规血液检查可以显示血红蛋白含量、红细胞数量和铁储备等指标,如果这些数值低于正常范围,就可以判断为贫血。进一步的检查可能包括铁代谢指标、骨髓检查等,以确定贫血的具体原因。

痔疮的治疗: 对于因痔疮引起的贫血,治疗的重点是解决痔疮本身。治疗方法包括药物治疗、饮食调整、生活习惯改善,严重的情况可能需要手术治疗(如痔疮结扎、痔疮切除等)。此外,对于贫血患者,补充铁剂、维生素B12、叶酸等也有助于缓解贫血症状。

生活方式的调整: 对于痔疮患者来说,避免便秘、减少排便时的用力、增加膳食纤维的摄入、保持良好的作息等,都是预防痔疮复发和控制出血的有效措施。饮食中要增加富含铁的食物,如红肉、菠菜、豆类等,帮助身体补充失去的铁质,缓解贫血症状。

五、结论

痔疮虽然是常见的肛肠疾病,但若不及时治疗,尤其是反复出血的痔疮,可能会引发贫血。痔疮导致贫血的机制主要是通过慢性失血性贫血或急性大出血。贫血不仅会影响身体的正常功能,导致乏力、气短等症状,严重时还可能危及生命。因此,对于痔疮患者,尤其是那些伴有持续或反复出血的患者,应尽早进行治疗,并且关注贫血的发生。通过适当的治疗措施,痔疮和贫血都能够得到有效控制,从而提高患者的生活质量。