痔疮是一种常见的肛肠疾病,其主要表现为肛门部位的血管丛发生病理性扩张和曲张,导致肛门周围出现肿物和不适感,其中,痔疮引起的瘙痒症状是患者常见且困扰较大的问题,影响生活质量和心理健康,本文将系统阐述痔疮瘙痒的临床表现、病理机制、诊断要点及治疗措施,旨在为临床工作者和患者提供参考。

一、痔疮瘙痒的临床表现

痔疮瘙痒主要表现为肛门周围的持续性或间歇性瘙痒感,患者多形容为“刺痒”、“灼痒”或“蚁走感”,瘙痒部位通常集中在肛门口及其周围皮肤,严重时可波及肛周褶皱,瘙痒症状常伴有以下表现:

①、肛门部位潮湿感增加,分泌物增多;

②、局部皮肤出现红肿、糜烂甚至裂口;

③、患者常反复抓挠,导致皮肤破损和继发感染;

④、伴随疼痛、肿胀或异物感,尤其在排便后症状加重;

⑤、有时出现少量血液或粘液分泌,增加刺激感。

二、痔疮瘙痒的病理机制

痔疮导致肛门瘙痒的原因复杂,涉及多种病理和生理因素:

局部炎症反应

痔疮的扩张和肿胀易引起肛门黏膜及周围皮肤的慢性炎症,炎症介质释放刺激神经末梢,产生瘙痒感。

分泌物刺激

痔核处常有黏液和渗出液,易污染肛周皮肤,造成湿疹样改变,使皮肤屏障功能受损,进而引发瘙痒。

机械刺激和创伤

排便时痔疮受压或撕裂,肛门皮肤受损,瘙痒由局部神经末梢的敏感性增加所致。

继发感染

频繁抓挠使皮肤屏障破坏,容易导致细菌或真菌感染,进一步加剧瘙痒。

神经性因素

慢性炎症和损伤可导致局部神经纤维异常兴奋,形成瘙痒的神经病理基础。

三、痔疮瘙痒的诊断要点

诊断痔疮瘙痒主要依靠病史和体格检查:

①、病史询问:瘙痒的发生时间、部位、程度及其与排便、饮食、生活习惯的关系;

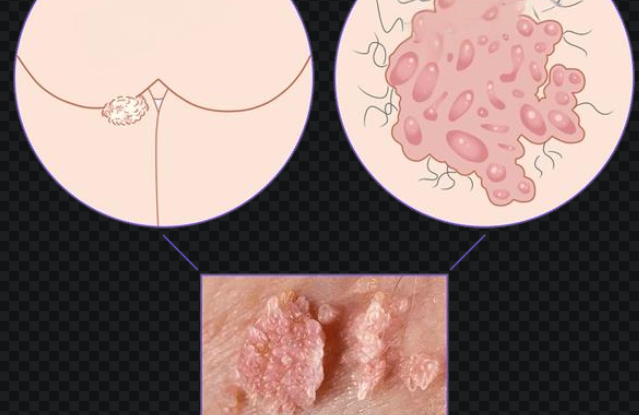

②、观察肛门部位有无痔核、皮肤红肿、糜烂、分泌物及其他并发症;

③、进行肛门指检和肛门镜检查,明确痔疮类型及程度;

④、排除其他引起肛门瘙痒的疾病,如肛裂、肛周湿疹、肛门周围真菌感染、寄生虫感染等;

⑤、需要时行细菌培养或皮肤病理检查以明确感染因素。

四、痔疮瘙痒的治疗措施

治疗目标在于缓解瘙痒症状、控制炎症及预防并发症,具体措施包括:

局部护理

保持肛门清洁干燥,避免过度清洗和使用刺激性强的清洁剂;建议使用温水坐浴,促进血液循环和炎症消退;避免长时间久坐和穿紧身衣物。

药物治疗

①、外用药物:含有抗炎、止痒成分的软膏或栓剂,如地塞米松软膏、利多卡因软膏等,可减轻炎症和神经性瘙痒;

②、抗感染药物:如继发感染明显,可根据细菌培养结果选用抗生素软膏或口服抗生素;

③、口服药物:抗组胺药可辅助控制瘙痒,改善睡眠质量。

生活方式调整

建议调整饮食结构,避免辛辣刺激性食物及烟酒;增加膳食纤维和水分摄入,预防便秘,减少排便时的机械刺激;规律排便,避免过度用力。

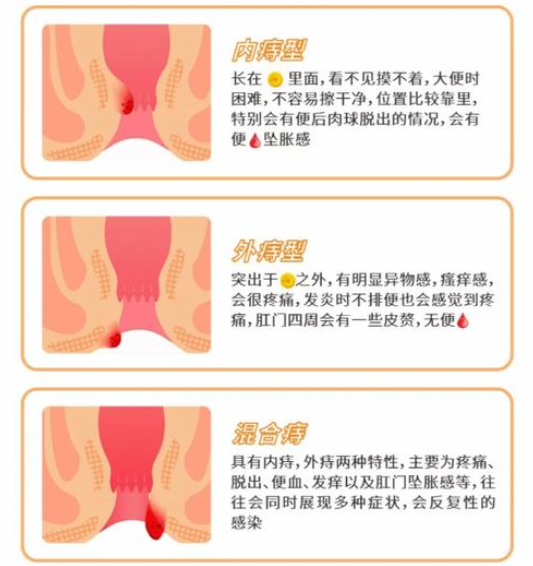

手术治疗

对于严重的内痔或混合痔合并反复瘙痒、溃疡及感染者,可考虑手术治疗,如痔切除术、痔动脉结扎术等,以根本缓解症状。

五、护理及预防建议

①、避免肛门区域过度清洁或使用含酒精等刺激性成分的护肤品;

②、维持肛门局部干燥,使用柔软的棉质内裤;

③、定期进行温水坐浴,促进局部血液循环;

④、养成良好的排便习惯,避免长时间蹲厕;

⑤、加强身体锻炼,提高全身血液循环,减少痔疮发生风险。

肛肠科疾病温馨提示:

痔疮瘙痒虽为常见症状,但长期瘙痒可引起皮肤破损和继发感染,增加治疗难度,及时到正规医疗机构就诊,接受规范检查和治疗非常重要,注意日常肛门护理和生活习惯的调整,有助于缓解症状和防止复发,如瘙痒伴有明显疼痛、出血或肿物脱出,应及时寻求医生帮助,避免病情加重。