儿童痔疮作为一种较少见但逐渐引起关注的肛肠疾病,其诊疗与管理具有特殊性,本文旨在探讨儿童痔疮的发病机制、临床表现、诊断思路与治疗方式,以期为儿科及肛肠科医师提供临床参考。

一、儿童痔疮的发病机制与病因分析

痔疮主要是由于肛垫组织发生病理性膨大或移位,导致静脉曲张、粘膜下血管扩张和肛门组织脱垂,尽管儿童的痔疮发病率显著低于成人,但其发生机制具有yiding特殊性。

1. 解剖和生理特点

儿童肛门直肠部位解剖结构尚未发育完全,静脉回流系统易受影响,此外,儿童排便控制能力尚未成熟,排便不规律、过度用力等因素均可能诱发静脉淤血。

2. 饮食与排便习惯

不合理饮食结构是儿童痔疮的重要诱因,长期摄入高糖、低纤维饮食、蔬果摄入不足,可导致便秘,使排便时需过度用力,增加肛门局部压力。

3. 遗传与家族因素

研究发现,痔疮具有yiding家族聚集性,一些患儿的直系亲属中亦存在痔疮病史,提示遗传可能参与其发病。

4. 其他诱因

长时间久坐、情绪波动、体质虚弱、肥胖等,也可能通过多种路径诱导静脉压升高或肛门支持结构松弛,促进痔疮形成。

二、临床表现及分型

儿童痔疮临床表现与成人相似,但在表达方式、疼痛耐受度及合并症状上有所不同,常见表现包括:

1. 便血

为儿童痔疮的主要症状之一,多为鲜红色血液附着于粪便表面或滴血,需注意与肛裂、直肠息肉等疾病鉴别。

2. 肛门不适与瘙痒

患儿常表现为肛门部位不适,年幼儿童或以哭闹、频繁搔抓肛门来表达不适感。

3. 肛门肿物脱出

在外痔或混合痔的情况下,排便时可能出现肛缘柔软或硬结状肿物,可自行回纳或需家长帮助复位。

4. 排便困难

由于疼痛或心理压力,部分儿童可能出现回避排便行为,形成便秘-痔疮-便秘的恶性循环。

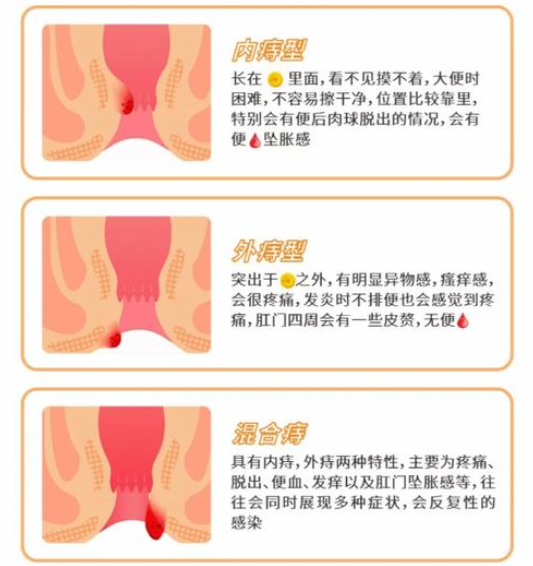

痔疮在临床上可分为内痔、外痔和混合痔三类,儿童内痔多见于2岁以上儿童,外痔则常见于婴幼儿阶段。

三、诊断流程与鉴别要点

诊断儿童痔疮应基于症状表现、体格检查及必要的辅助检查。

1. 病史采集

需详细了解排便习惯、饮食结构、发病时间、家族史及既往用药史,家长的描述对于年幼儿童尤其关键。

2. 体格检查

视诊可观察有无肛门肿物、肛裂、皮肤颜色变化,肛门指检在儿童中应谨慎进行,需使用润滑剂,评估括约肌张力及有无压痛。

3. 辅助检查

必要时可行肛门镜或直肠镜检查,但操作需严格遵循儿童操作规范,对反复便血的患儿,应排除直肠息肉或其他出血性疾病。

4. 鉴别诊断

常见需鉴别的疾病包括:

肛裂:以剧烈疼痛为主,便血量少;

直肠息肉:排便时出血明显,部分可脱出;

寄生虫感染:肛门瘙痒显著,夜间明显;

直肠脱垂:肛门脱出组织较大,伴随排便失控。

四、治疗措施与管理策略

儿童痔疮的治疗以非手术疗法为主,重在改善生活方式与排便行为,手术治疗仅适用于严重病例。

1. 饮食与行为干预

为shouxuan治疗手段,重点如下:

①、增加膳食纤维摄入,如粗粮、蔬菜、水果;

②、baozheng每日足量饮水;

③、建立规律排便习惯,鼓励每日定时如厕;

④、避免长时间坐便或玩手机等分神行为。

2. 药物治疗

适用于症状较重或存在便秘的患儿,药物选择需个体化:

润肠通便剂:如乳果糖、聚乙二醇等;

局部用药:儿童专用的肛门外用膏剂,可缓解瘙痒和局部炎症;

止痛药物:不推荐常规使用,仅限短期,需遵医嘱使用。

3. 物理治疗与辅助疗法

温水坐浴对缓解疼痛、改善局部血液循环有显著帮助,建议每日1-2次,每次10分钟左右,水温保持在37-40℃之间。

4. 手术干预

极少数患儿因反复出血或肛门脱垂严重影响生活质量,需行痔切除术或结扎术,但手术需严格评估患儿发育情况与术后并发症风险,术前需综合评估并取得家属充分知情同意。

五、预后与随访管理

儿童痔疮若能及时调整生活方式并科学治疗,预后普遍良好,部分可自行缓解,长期症状缓解率高。

定期随访:建议每3-6个月随访一次,观察症状是否改善;

强化教育:对家长进行饮食与排便指导教育,有助于防止复发;

心理支持:对因排便恐惧而拒绝如厕的儿童,应给予行为矫正和心理疏导。

肛肠科疾病温馨提示:

儿童痔疮虽不常见,但其危害不可忽视,早期识别症状、科学诊断与治疗尤为关键,家长应重视儿童的排便行为与饮食结构,避免过度用力、久坐等高危因素,医疗干预以非侵入性手段为主,药物使用需谨慎遵循医生建议,如遇症状加重或反复发作,应及时前往正规医院肛肠科进行评估治疗,通过家庭与医生的共同管理,可有效改善儿童肛门健康,提高生活质量。