当然,以下是一篇围绕“痔疮患者可以使用哪些外用药”的学术论述文章,结构清晰、重点突出,全文约1400字:

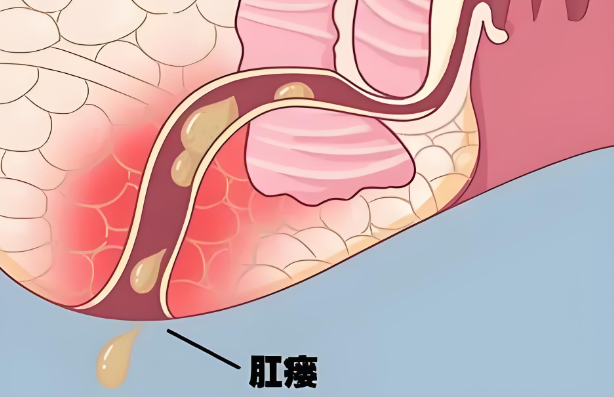

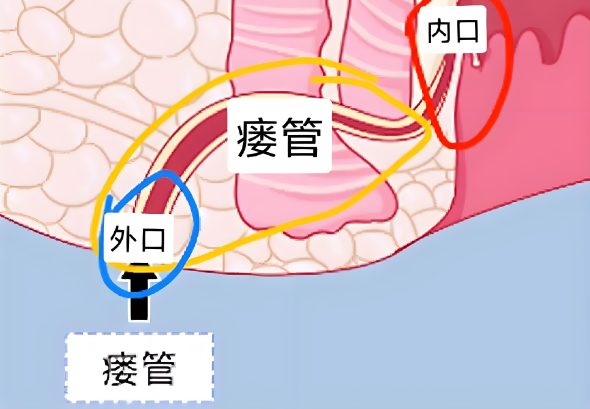

痔疮是临床常见的肛肠科疾病之一,主要表现为肛门不适、便血、疼痛、肿物脱出等,根据解剖位置的不同,痔疮可分为内痔、外痔及混合痔,虽然大多数痔疮为良性病变,但症状反复发作,严重影响患者生活质量,外用药物作为保守治疗的重要手段,具有操作简便、作用局部、依从性好等优点,广泛应用于痔疮的临床治疗。

一、外用药物的分类与作用机制

外用药物治疗痔疮主要通过止血、消炎、镇痛、收敛、促进组织修复等途径,缓解局部症状,加快病程恢复,常见的外用药可大致分为以下几类:

1. 局部止血药物

痔疮出血多为鲜红色,尤其是在排便时zui为明显,局部止血药可以通过收缩血管、促进凝血、保护创面等方式缓解出血症状。

常用药物:云南白药痔疮膏、马应龙痔疮膏、地榆栓、三七栓等。

作用特点:这类药物适用于出血量不大、间歇性出血的轻中度痔疮患者。

2. 抗炎类外用药

炎症反应在痔疮发作中具有重要作用,尤其是外痔和混合痔急性发作时,可出现肿胀、红热、疼痛等明显炎症表现。

常用药物:氢化可的松软膏、醋酸地塞米松栓、肛泰软膏、痔速宁栓等。

作用机制:抗炎药可抑制局部炎症介质释放,减轻组织水肿,从而缓解疼痛与肿胀。

3. 镇痛类药物

疼痛是外痔急性发作zui突出的症状,尤其是发生血栓形成或嵌顿时,需及时缓解疼痛以改善生活质量。

常用药物:利多卡因软膏、地卡因软膏、复方消痔栓等。

作用机制:局部麻醉药可阻断神经传导,起到快速镇痛的效果。

4. 收敛及保护黏膜药物

此类药物具有收缩血管、减少渗出、保护创面的功能,常用于痔疮术后或肛裂合并存在的情况。

常用药物:氧化锌软膏、鞣酸软膏、炉甘石洗剂等。

适应人群:痔疮术后创面愈合期患者或存在肛周湿疹者。

5. 中药类复方制剂

中药外用制剂以其多靶点调控作用受到广泛关注,多数为复方制剂,兼具抗炎、止血、收敛、镇痛等综合效果。

常用药物:马应龙麝香痔疮膏、肛泰栓、痔疮清栓、康肛栓等。

作用特点:部分制剂还含有促进局部血液循环及组织修复的成分,对慢性病程或术后恢复阶段尤为适宜。

二、不同类型痔疮外用药的选择策略

内痔

内痔主要表现为便血和无痛性脱垂,多无明显疼痛症状,早期内痔可优先使用止血类栓剂或软膏,如地榆栓、三七栓等,如有明显炎症或肿胀,可选用含糖皮质激素类的软膏以减轻肿胀。

外痔

外痔表现为肛缘肿物、疼痛或血栓形成,急性期以镇痛、抗炎、消肿为主,如局部使用利多卡因软膏或痔速宁软膏;对于血栓外痔,也可配合热敷和抗凝药以促进吸收。

混合痔

混合痔兼有内痔和外痔特点,常合并便血、脱垂和疼痛,应综合使用止血、抗炎、镇痛类外用药物,如复方制剂类肛泰栓或马应龙痔疮膏等,症状明显或持续时间长者,应结合内服药或考虑手术治疗。

三、外用药的使用方法与注意事项

使用前应清洁肛门区域,保持局部干燥,以免药物吸收受阻。

合理选择剂型:软膏适合外痔及局部疼痛使用;栓剂更适合内痔及直肠深部病变;洗剂或泡洗则适用于术后恢复期或伴有肛周湿疹者。

避免长期使用含激素类药物,以减少局部皮肤萎缩或依赖风险。

注意过敏反应,个别患者对某些外用成分可能出现接触性皮炎,应及时停药并更换品种。

5、妊娠期或哺乳期患者应在专业医生指导下选用相对安全的药物,如避免含麝香、冰片等成分。

四、外用药的联合与辅助治疗

外用药治疗痔疮时,如配合生活方式干预,效果更为显著:

调节饮食,增加膳食纤维摄入,避免辛辣刺激;

保持大便通畅,防止排便用力;

规律作息,避免久坐久站;

局部坐浴,可辅助缓解症状,促进局部血液循环。

此外,部分中成药如槐角丸、脉络宁胶囊等口服药可与外用药联用,增强止血与抗炎效果,但需在医师指导下使用。

肛肠科疾病温馨提示:

外用药物是痔疮保守治疗的重要手段之一,能有效缓解出血、疼痛和肿胀等症状,合理选择适合自身病情的外用药,并配合良好的生活习惯,有助于控制病情、延缓复发,对于反复发作、影响生活质量者,应及时就医,明确病因,避免延误病情。