产后痔疮是妇女分娩过程中常见的并发症之一,尤其在自然分娩过程中,由于腹压升高和盆底肌肉松弛,容易诱发或加重痔疮症状,该病虽非重大疾病,但其带来的不适感严重影响产妇的生活质量及产后恢复,甚至会引发心理压力,本文就产妇痔疮的病因、临床表现、诊断与治疗方法展开系统论述,并对护理与预防措施进行探讨,以期为临床管理提供科学参考。

一、病因分析

产妇罹患痔疮的病因复杂,主要包括以下几个方面:

解剖及生理变化:妊娠期间子宫逐渐增大,压迫盆腔静脉及下腔静脉,导致直肠静脉回流受阻,形成痔静脉丛扩张,盆底肌肉张力减弱,进一步加重肛垫脱垂倾向。

激素水平变化:孕期体内孕激素、松弛素等水平升高,使得血管壁张力降低,静脉扩张,容易形成痔疮。

排便习惯改变:部分孕妇及产妇出现便秘倾向,长期排便用力增加肛管内压力,是痔疮形成的重要诱因。

分娩因素:顺产时强力屏气用力及产程时间延长,导致肛门静脉压力骤增,使已有的痔疮加重或新发痔疮形成。

二、临床表现

产妇痔疮主要表现为以下几种形式:

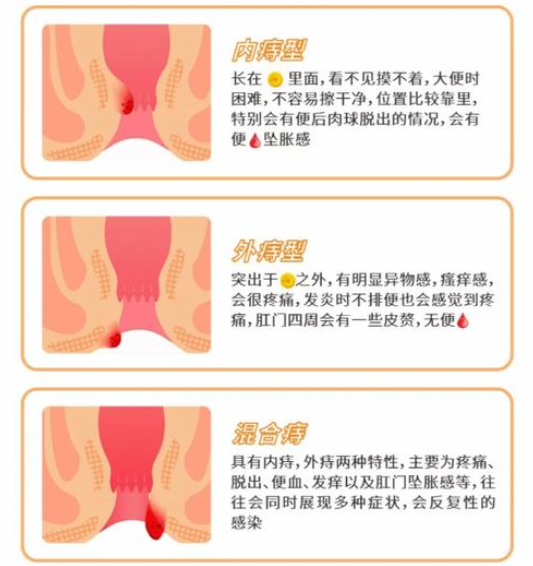

内痔:多见于齿状线以上,早期无痛,仅表现为排便出血,粪便表面或便后滴血,晚期可能脱出肛门外。

外痔:位于肛缘外侧,可触及质地较硬或柔软的包块,伴随肿胀、瘙痒甚至剧痛,尤其以血栓性外痔表现zui为典型。

混合痔:内外痔并存,症状兼有出血、脱垂与疼痛。

三、诊断方法

诊断产妇痔疮以临床表现为主,结合必要的体格检查:

视诊及肛门检查:评估痔核大小、位置、有无出血、脱垂等。

直肠指检:排除其他直肠疾病如肛裂、直肠息肉、肿瘤等。

必要时行肛门镜检查:明确病变范围与严重程度。

四、治疗方案

产妇痔疮治疗强调安全、舒适、个体化,优先采用保守治疗为主,必要时结合局部处理。

1. 保守治疗(shouxuan)

生活方式调整:鼓励每日定时排便,避免长时间如厕,饮食增加富含纤维素食物(如新鲜蔬菜、水果、全麦),多饮水,有助于软化粪便,防止便秘。

温水坐浴:每日2-3次,每次10-15分钟,促进局部血液循环,缓解痔核充血。

局部外用药物:如使用含有马栗树皂苷、地榆、金黄散等成分的栓剂或软膏,有助于消炎、止痛及减轻水肿。

2. 中医中药治疗

中医理论认为痔疮多属“风湿热毒下注”,治以清热解毒、凉血止血,常用汤药包括槐花散、地榆煎等,针灸、艾灸在部分病例中也有较好辅助效果。

3. 手术治疗(限于严重病例)

对反复出血、痔核嵌顿坏死、保守治疗无效的产妇,可在产后恢复期考虑手术治疗,常见术式包括痔切除术、痔上黏膜环切术(PPH)等,但手术应慎重,需在专业医生评估下执行,避免哺乳期不适及术后并发症。

五、护理管理

1. 心理护理:产妇痔疮常伴随羞涩、焦虑等情绪,护理人员应加强心理疏导,给予情感支持与疾病知识教育。

2. 排便护理:协助建立良好排便规律,避免强行排便和长期便秘,建议定时如厕,采用侧卧或蹲式姿势利于排便。

3. 会阴护理:特别是在分娩侧切或撕裂缝合后的产妇,更应注意肛门与会阴部清洁,防止感染。

4. 疼痛管理:对有明显疼痛的产妇,在医生指导下局部使用消炎止痛药物,配合温水坐浴缓解不适。

六、预防措施

孕期预防便秘:定期摄入足够纤维,多饮水,适度运动如孕妇瑜伽、步行等。

合理控制体重增长:避免孕期体重过度增加加重静脉压力。

分娩指导:强化产前教育,指导正确分娩用力方法,缩短产程,有助于减少痔疮发生率。

产后运动:鼓励产妇产后适当运动,增强盆底肌张力,改善肛门局部血液循环。

肛肠科疾病温馨提示:

产妇痔疮虽常见但不应忽视,及早干预、合理护理可显著改善症状,促进产后恢复,临床管理应坚持以人为本原则,综合评估产妇体质、病情与哺乳期特点,选择适宜的治疗方案,未来仍需加强产科与肛肠科的协作研究,探索更安全、有效的诊疗路径,为产妇健康保驾护航。