肛瘘是一种常见的肛肠疾病,主要表现为肛管或直肠周围组织的慢性化脓性病变,形成内外瘘管,严重影响患者生活质量,近年来,随着生活方式的改变,久坐行为逐渐普遍,有关肛瘘与久坐的关系引发了广泛关注,本文将系统探讨肛瘘与久坐之间的关联机制,分析其发病风险,并提出科学的预防策略,旨在为临床及公众健康管理提供参考。

一、肛瘘的病理机制及临床表现

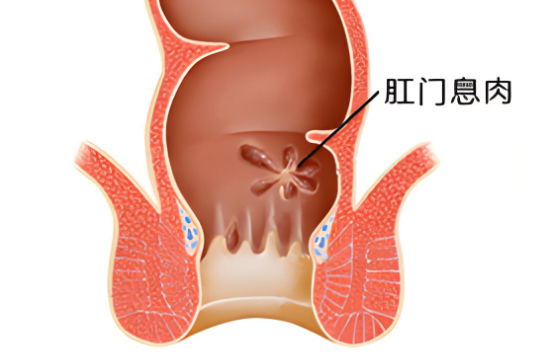

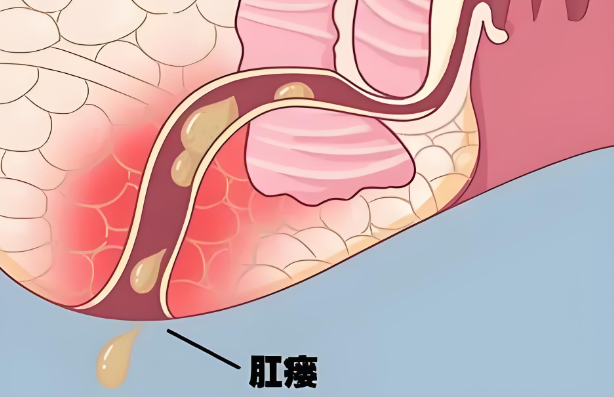

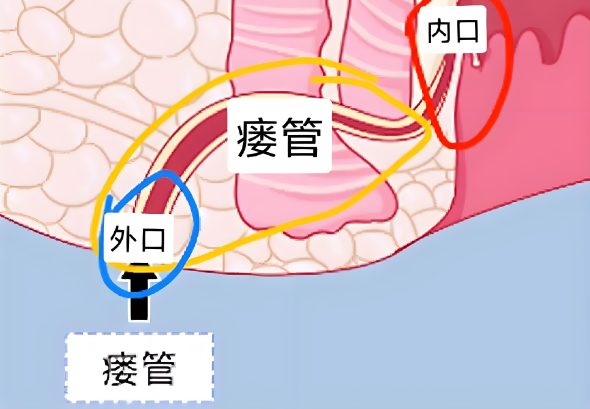

肛瘘通常起源于肛腺感染,肛腺位于肛管内侧的肛门环肌层中,感染发生后,炎症蔓延至肛周组织,形成脓肿,若未得到有效排脓治疗,脓肿破溃形成瘘管,瘘管连接肛管内腔与皮肤表面,表现为反复脓液渗出、疼痛及局部瘙痒,肛瘘分为简单型和复杂型,后者多涉及多条瘘管及肛门括约肌,治疗难度较大。

二、久坐对肛瘘的潜在影响

久坐是指连续坐姿时间较长,导致盆腔及肛门部位压力持续增加的行为状态,现代办公、交通和娱乐方式使得久坐行为普遍,带来了多方面健康风险,肛肠部位的血液循环和淋巴回流依赖于身体活动,久坐会导致局部血液淤滞,组织缺氧,免疫功能减弱,从而增加感染和炎症的风险。

具体而言:

局部压力增加:长时间坐姿导致肛门周围组织持续受压,影响肛门静脉和毛细血管的血流,促进痔核形成和肛周组织充血水肿,为肛腺感染创造有利条件。

肛腺分泌及排泄障碍:久坐时肛门括约肌处于相对紧张状态,肛腺分泌物难以排出,细菌易于滞留并繁殖,易引起感染。

免疫功能下降:局部血液循环障碍会导致免疫细胞运送不足,局部抵抗力降低,使感染难以控制,炎症持续存在。

肠道蠕动减缓:久坐往往伴随活动量减少,肠道蠕动变慢,导致便秘,增加排便时的压力,进一步加重肛周负担,诱发或加重肛瘘。

综上,久坐通过多种机制增加肛瘘发病风险。

三、肛瘘的危险因素及久坐的交互作用

肛瘘的发生与多种因素相关,包括肛门部感染、便秘、外伤、肛周手术史、免疫状态等,久坐作为一种生活方式因素,常与便秘、肥胖、体力活动不足共存,具有叠加风险,肥胖和便秘会加重盆底压力和肛门负担,久坐则使得局部组织恢复受限,三者相互影响,形成恶性循环。

研究显示,办公人群和长时间驾驶者肛肠疾病发生率较高,提示职业相关久坐可能是重要诱因之一。

四、肛瘘的预防措施

针对久坐与肛瘘的关系,预防策略应强调改善久坐行为及肛肠健康的综合管理。

减少连续久坐时间

工作和生活中应避免长时间连续坐姿,建议每隔30至60分钟起身活动5至10分钟,促进血液循环和肠道蠕动。

保持适度体力活动

适当的运动,如步行、瑜伽或游泳,有助于增强盆底肌肉功能,改善局部血液循环,促进肛腺分泌物排出,减少感染机会。

科学饮食,预防便秘

高纤维饮食及充足水分摄入可以促进肠道蠕动,预防便秘,减少排便时肛门压力,避免辛辣刺激性食物,减少肛门刺激。

改善坐姿与使用辅助工具

选择符合人体工学的椅子,保持正确坐姿,减轻肛门受压,必要时使用坐垫分散压力,降低局部血流阻滞。

保持肛门卫生

勤洗肛门,保持局部清洁干燥,防止细菌滋生,注意排便后的清洁,减少感染风险。

早期识别与治疗肛门疾病

一旦出现肛门疼痛、分泌物异常或瘘管形成,应及时就医,避免病情加重。

五、肛肠科临床工作中的建议

医疗机构在管理肛瘘患者时,应充分评估其生活方式,特别是久坐习惯,指导患者调整不良行为,对高危职业人群进行健康教育,普及肛肠疾病预防知识,促进早期干预。

此外,临床研究应进一步明确久坐对肛瘘发病的具体机制,探索有效的预防与康复方案。

肛肠科疾病温馨提示:

肛瘘的发生与多种因素相关,久坐作为一种重要的生活习惯,会通过影响肛门周围组织的血液循环和免疫状态,增加肛瘘的风险,为降低发病率,应倡导科学合理的坐姿,定期活动身体,保持良好的饮食习惯,重视肛门卫生和早期疾病干预,合理调整生活方式,是预防肛瘘及其他肛肠疾病的关键措施。