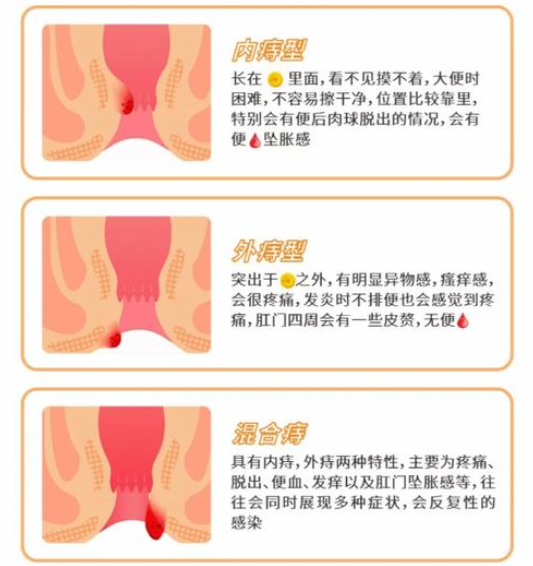

痔疮是一种常见的肛肠疾病,具有高发病率和较长的病程,给患者生活带来诸多困扰,药物治疗是痔疮的重要干预手段,尤其在内痔、早期外痔及混合痔阶段,能有效减轻症状、延缓病情进展,然而,在用药过程中,若缺乏合理的指导,可能导致疗效不佳甚至诱发不良反应,因此,痔疮患者在用药时需格外注意药物选择、用法用量、联合用药禁忌及治疗期间的生活调理。

一、痔疮常用药物种类及作用机制

1、局部止痛药和消炎药:常见的有利多卡因软膏、地塞米松软膏等,主要用于缓解疼痛和局部炎症反应,利多卡因具有局部麻醉作用,可减轻肛门坠胀和刺痛感;而地塞米松则具有抗炎作用,可控制局部组织水肿和充血。

2、收敛剂与保护剂:氧化锌软膏、鞣酸软膏等可形成保护膜,减少粪便对肛周皮肤的刺激,有助于愈合糜烂面,常用于伴有渗液、糜烂的痔疮患者。

3、静脉活性药物:地奥司明片、马栗种子提取物等可改善静脉回流、增强血管壁张力,从而减少痔静脉曲张,对慢性痔疮有良好的缓解作用,尤其适用于内痔及混合痔患者。

4、止血药物:云南白药、三七粉等口服或局部用药可促进局部止血,用于出血型痔疮,但需在医师指导下使用,避免长期依赖。

5、栓剂与肛门用药:痔疮栓(含有消炎、止痛、止血成分)可直接作用于病灶部位,适合内痔或直肠下段病变,但需正确掌握插入方式,防止操作不当引起肛管损伤。

二、痔疮用药注意事项

根据病情选择药物种类和剂型:

轻度痔疮可选用局部药膏或栓剂;中重度或反复发作者可考虑联合口服静脉活性药物,肛门疼痛明显时应避免使用含有刺激性成分的药物,患处出血时不宜使用含激素类药物,以免加重毛细血管脆性。

控制用药时间与频率,避免滥用:

长期或频繁使用糖皮质激素类药物(如地塞米松)可能导致局部皮肤萎缩、色素沉着、继发感染,一般建议连续用药不超过一周,若症状未缓解,应及时复诊,重新评估治疗方案。

注意药物的使用顺序与部位清洁:

局部药膏或栓剂使用前应清洁肛周,保持干燥,避免粪便残留影响药效,栓剂应在排便后使用,避免排便过程中排出药物。

留意药物的不良反应和过敏反应:

某些患者对局部麻醉剂(如利多卡因)或植物成分存在过敏史,用药后若出现瘙痒、红肿、水疱等应立即停药并就医,内服药物如引起消化不适或皮疹,应考虑调整剂量或更换药物。

药物之间的相互作用应予注意:

服用抗凝药物者(如华法林)不宜同时使用止血类中药;糖尿病患者在使用含激素的痔疮药物时应警惕血糖波动;孕期妇女则应避免使用未经验证安全性的药物,尤其是含有麝香、雄黄等成分的中药制剂。

三、特殊人群用药注意事项

孕妇与哺乳期女性:

孕期由于腹压升高及激素变化,痔疮发病率增高,用药时应shouxuan温和、局部作用明确且经临床验证的药物,哺乳期则需注意药物是否经乳汁分泌,影响婴儿健康。

老年患者:

多合并慢性疾病,如高血压、糖尿病等,在用药时需考虑肝肾功能和潜在的药物相互作用,避免使用代谢负担大或副作用明显的药物。

儿童患者:

应避免使用成人剂型药物,尤其是含有激素或酒精成分的药膏,宜选择儿童专用药品,且严格控制剂量。

四、配合药物治疗的生活调理

合理饮食:

痔疮患者应保持大便通畅,避免过度用力排便,建议多摄入富含纤维的食物(如蔬菜、水果、全谷类),适量补充水分,避免辛辣、油腻、刺激性食物。

规律作息:

保持每日定时排便,避免久坐久站,坐浴可以改善局部血液循环,每次1015分钟,每日12次,有助于缓解疼痛和瘙痒。

加强锻炼:

增强腹部和盆底肌群张力,可促进静脉回流,减轻痔静脉压力,尤其适合轻度患者作为辅助措施。

避免过度依赖药物:

部分患者存在用药依赖倾向,尤其是对症状缓解显著的药膏类产品,需强调药物为辅助手段,应结合病因调理和生活方式调整,共同控制病情发展。

肛肠科疾病温馨提示:

痔疮虽为常见病,但其治疗不应流于表面化和短期缓解,尤其在用药过程中更需注意个体差异、药物特性与生活方式的协同配合,患者应在医生指导下规范用药,避免盲目尝试市售药物或网络推荐pianfang,若症状长期不缓解或反复发作,应及时就医进行专业评估,避免病情迁延或并发症的发生,合理、安全、科学的用药策略,将在改善痔疮症状、提升生活质量方面发挥关键作用。