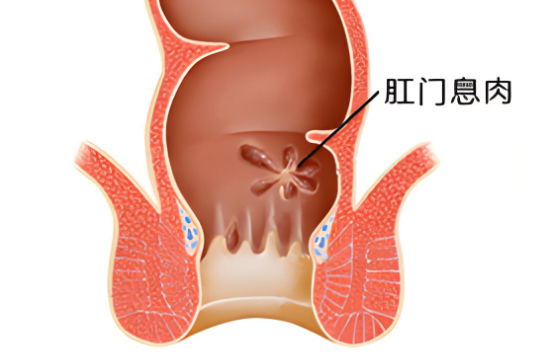

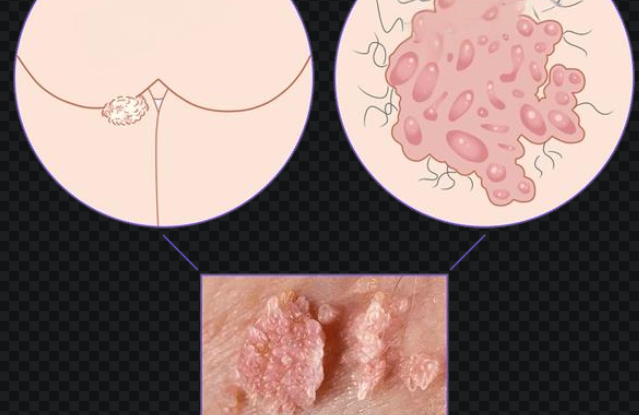

肛门息肉是肛门或直肠末端黏膜上生长出来的良性赘生物,通常呈乳头状、指状或球状突起,可单个或多个存在。虽然大多数肛门息肉本身为良性病变,但它们可能对排便过程产生影响。很多人都会关心这样一个问题:“肛门息肉会导致排便困难吗?”答案是:可能会。具体要看息肉的大小、数量、位置以及是否伴随其他肛肠疾病等因素。

以下将从多个角度,深入分析肛门息肉对排便的影响,以及其机制和处理方式。

一、肛门息肉导致排便困难的机制

机械性阻塞

当息肉较大,尤其是位于肛管或直肠末端时,会在粪便通过时造成yiding程度的“阻碍”,影响肛门张力,使排便不顺畅,表现为排便费力、排不干净,甚至反复蹲厕才能完全排空。

刺激肛门黏膜,引发不适

息肉表面有丰富的神经末梢,在排便过程中容易受到粪便摩擦,产生疼痛、异物感或坠胀感,部分患者因此有意识地抑制排便,久而久之形成功能性排便困难。

引发慢性炎症或肛裂

肛门息肉可反复受到刺激,引发慢性炎症;而便秘患者由于排便困难,易用力过猛,进一步引起肛裂,形成恶性循环,使得排便更困难。

伴随直肠黏膜脱垂或内痔

很多肛门息肉与其他肛肠病变共存,特别是内痔、肛乳头肥大、直肠黏膜脱垂等。这些疾病本身也会引起排便困难,息肉的存在加重了整体症状。

二、息肉大小与排便困难的关系

小型息肉(直径小于0.5厘米):多无明显症状,偶尔可能感到轻微异物感或瘙痒,对排便影响较小。

中大型息肉(直径0.5~2厘米以上):尤其位于肛管或直肠下段,容易在排便时被挤压、牵拉或脱出肛门外,影响正常通便。

多发性息肉或长柄型息肉:排便时可能因牵拉导致疼痛或出血,形成心理性排便恐惧,进一步加剧排便困难。

三、常见的相关症状

排便疼痛或灼热感

便中带血(鲜红色)

便后仍有排便感

肛门坠胀、异物感

反复肛门瘙痒或肛缘潮湿

这些症状可与排便困难同时出现,提示可能存在息肉或其他肛肠疾病,需尽早就诊明确诊断。

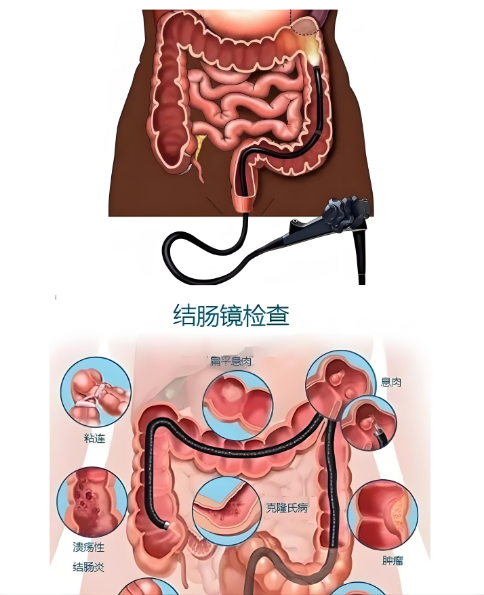

四、如何诊断与区分

诊断肛门息肉,通常通过以下方式:

肛门指检:可初步摸到低位息肉;

肛门镜检查:直观观察肛管、直肠下段息肉的位置、大小、形态;

结肠镜检查:排除结直肠其他部位病变,尤其是高位息肉或肿瘤;

组织活检:确诊息肉性质(良性或恶性变倾向)。

若排便困难长期存在,应特别注意排除恶性肿瘤、直肠狭窄或肠动力异常等疾病。

五、治疗方式与缓解排便困难

手术切除

对症状明显、息肉较大或反复出血的患者,建议手术切除息肉,既能缓解症状,又可防止恶变。常用方法包括高频电刀切除、激光、冷冻、甚至内镜下摘除等。

改善排便习惯

保持规律排便,不久蹲、不过度用力;

保持肛门卫生,避免息肉因感染加重症状;

必要时使用软便剂或开塞露帮助通便,避免硬便刺激。

饮食调理

多摄入富含膳食纤维的蔬菜、水果,保持每日足量饮水,有助于软化粪便,减少排便压力。

定期复查

部分息肉可能复发,或存在多发性病灶,术后应根据医嘱定期复查肛门镜或结肠镜。

六、心理调适

部分患者因长期排便不适而产生焦虑、紧张,形成“排便恐惧”,进一步恶化症状。因此,了解息肉的良性性质、积极配合治疗,是缓解排便困难的重要一环。

结语

肛门息肉虽然多为良性病变,但在特定情况下确实可能引起排便困难,特别是当息肉体积较大、数量较多或位置特殊时。若出现排便困难、出血或异物感等症状,建议及时到正规医院进行专业检查与治疗。通过综合性的处理,包括饮食调理、生活方式调整和必要的手术干预,大多数患者都能恢复正常排便,改善生活质量。