肛瘘与痔疮均为常见的肛肠疾病,但其发病机制、临床表现、诊断和治疗方式存在显著差异,了解两者的区别对于临床诊治及患者康复具有重要意义。

肛瘘的定义及病因

肛瘘是指肛管或直肠与肛周皮肤之间形成异常的管道连接,通常由肛腺感染引发肛周脓肿后形成,该疾病主要由于肛腺分泌物阻塞,细菌感染扩散至肛周组织,形成化脓性炎症,zui终导致瘘管形成,肛瘘多见于青壮年,且男性发病率高于女性。

痔疮的定义及病因

痔疮是指肛管内外静脉丛发生病理性扩张、曲张和炎症,导致血管及周围组织肿胀,痔疮分为内痔、外痔及混合痔,常因长期便秘、腹压增高、久坐或孕期导致肛门血流阻滞而形成,痔疮多见于中老年人群。

临床表现的区别

肛瘘的主要症状为肛周反复出现脓液或脓血性分泌物,伴有局部肿胀、疼痛及瘙痒,部分患者可能出现肛门周围皮肤发红、硬结或肿块,瘘管有时可触及或见有外口,感染严重时可表现为全身症状如发热。

痔疮则表现为肛门出血、脱出肿物和疼痛,尤其在排便时明显,内痔常无痛或轻微不适,表现为鲜红色出血;外痔则以肛门周围肿痛为主,血栓形成时疼痛剧烈,长期痔疮患者可见肛门周围湿疹或皮肤糜烂。

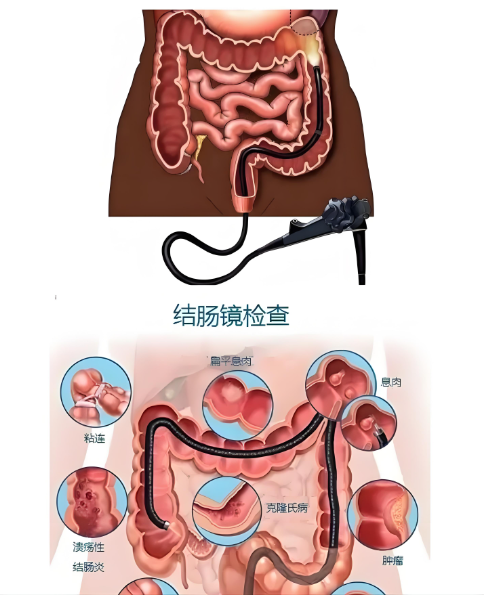

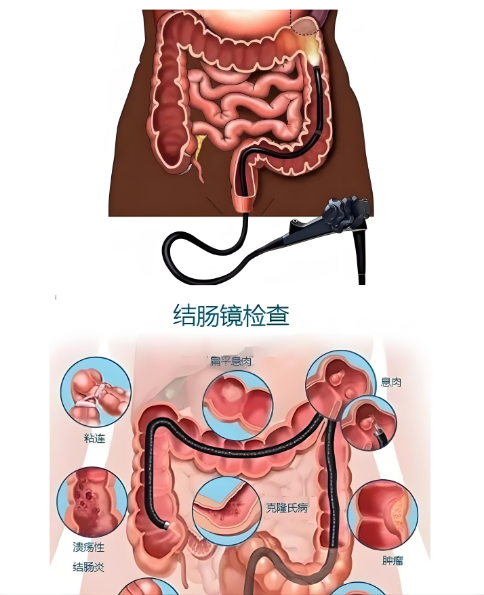

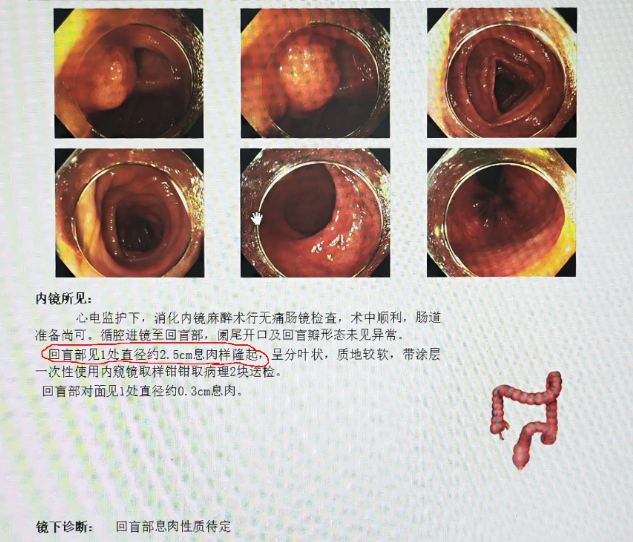

诊断方法的区别

肛瘘的诊断依靠详细的病史和体格检查,尤其是肛门指诊和肛门镜检查,瘘管的走向及开口位置可通过瘘管探查或成像手段(如磁共振成像MRI、超声)明确,MRI在复杂肛瘘的诊断中尤为重要,能够准确显示瘘管路径及相关脓肿。

痔疮诊断主要基于临床表现和肛门镜检查,内痔通过肛门镜能直接观察到病变血管扩张情况,严重者可结合肠镜排除其他肛肠疾病。

病理机制的差异

肛瘘属于炎症后形成的纤维性瘘管,是感染性疾病的后遗症,其病理基础为肛腺炎症扩散引发组织坏死和瘘管形成,痔疮则是血管疾病,血管壁薄弱加上血流动力学改变导致静脉曲张和组织肿胀,炎症多为继发性表现。

治疗策略的区别

肛瘘治疗以手术为主,目的是切除瘘管,消除感染,防止复发,常用手术包括瘘管切开术、瘘管挂线术等,术后需注意伤口护理和防止感染,非手术疗法效果有限,主要用于辅助治疗。

痔疮治疗包括保守和手术治疗,轻度痔疮多采用饮食调整、改善排便习惯、药物治疗(如局部用药、口服药物)缓解症状,严重或反复发作者需手术干预,常见手术有痔疮切除术、痔上动脉结扎术等,手术方式依据痔疮类型和程度选择。

预防及护理的不同重点

肛瘘患者应避免肛门感染,保持局部清洁,及时治疗肛周脓肿,防止瘘管形成,术后需定期复查,避免剧烈运动和便秘。

痔疮患者应保持良好排便习惯,避免便秘和腹压过高,注意饮食纤维摄入,适当运动,减少肛门压力,长期坐立应注意间断活动,促进局部血液循环。

合并症及并发风险

肛瘘如未及时治疗,可能导致慢性炎症、周围组织损伤,甚至肛管功能障碍,复发率较高,复杂性肛瘘治疗难度大。

痔疮长期未治疗可引起贫血、肛门瘙痒及皮肤炎症,严重时痔核脱出坏死,影响生活质量。

总结

肛瘘与痔疮在病因、病理机制、临床表现及治疗方法上有明显差异,肛瘘主要是感染性疾病,需手术治疗消除瘘管;痔疮则为血管性疾病,治疗更注重保守与手术结合,准确诊断和区分这两种疾病,有助于选择适宜治疗方案,提升患者生活质量。

肛肠科疾病温馨提示:如出现肛门异常症状,应及时就医,避免延误病情,保持良好生活习惯和饮食习惯,对预防肛肠疾病发生及复发具有重要作用。